谷雨茶经

谷雨还有一项习俗——饮茶。谷雨茶被称作雨前茶,是谷雨时节采制的春茶,又叫二春茶。谷雨季温度适中、雨量充沛,加上茶树经半年冬季的休养生息,使得春梢芽叶肥硕、色泽翠绿、叶质柔软,富含多种维生素和氨基酸,这二春茶滋味鲜活、香气怡人。中国茶叶学会等有关部门还倡议将每年农历"谷雨"这一天作为"全民饮茶日",并举行各种和茶有关的活动。

陕西茶经

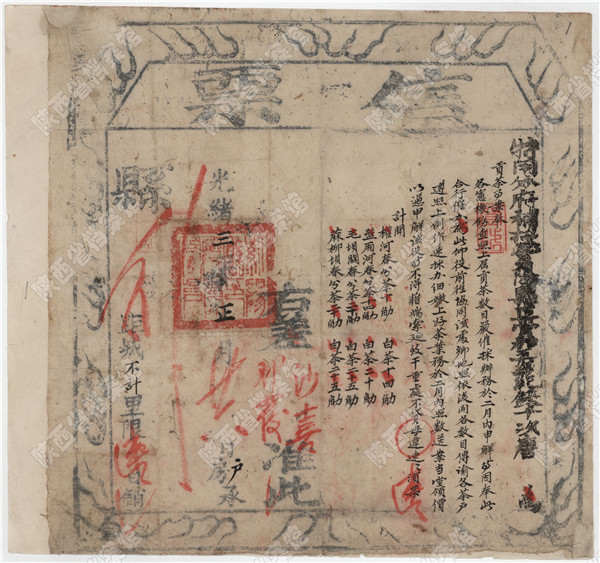

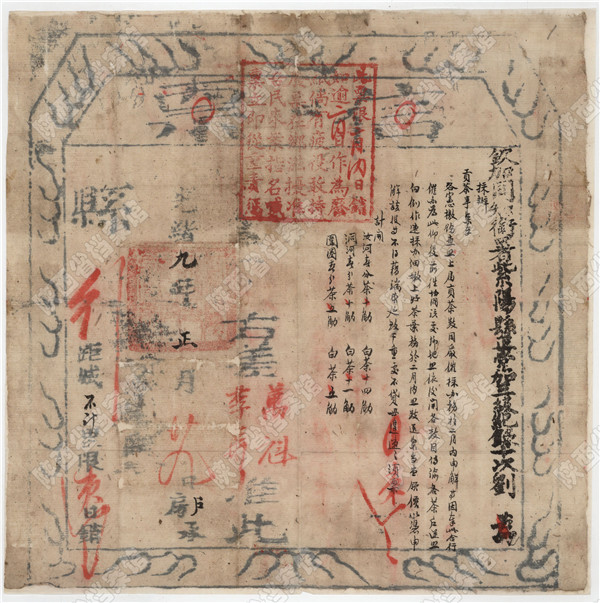

紫阳县盛产茶叶,“茶之原质,色香味较他处所产俱胜”,属陕西茶叶中的上品。紫阳茶自唐代起即作为“贡茶”生产,清代紫阳茶作为贡茶每年都要向朝廷上贡。陕西省档案馆有两件珍贵档案,一份是清光绪3年紫阳县正堂关于贡茶事案,还有一份是清光绪9年紫阳县正堂关于贡茶事案,这两份档案佐证了紫阳茶自古以来因品质上乘被选为贡茶的事实,其中还详细记载了上贡茶品种和数量的要求,《清光绪3年紫阳县正堂关于贡茶事案》中书:权河春分茶十斤,白茶十四斤;盘厢河春分茶十四斤,白茶二十斤;毛坝关春分茶二十斤,白茶二十五斤;麻柳坝春分茶二十斤,白茶二十五斤。“权河、盘厢河、毛坝关、麻柳坝”,是贡茶的具体产区,春分茶是二十四节气“春分”前采的芽茶,春分一般在清明节前半月左右,春分茶总计64斤、白茶总计84斤,清代一斤约合现在的1斤2两,两种茶按现在算都不超百斤、不算很多,但更说明其以品质取胜。《清光绪9年紫阳县正堂关于贡茶事案》中书:汝河春分茶十斤,白茶四斤;洞河春分茶十一斤,白茶十一斤;围圈春分茶五斤,白茶五斤。时隔几年贡茶产地已经有了变化,足以说明自古紫阳茶叶产区就分布广泛。

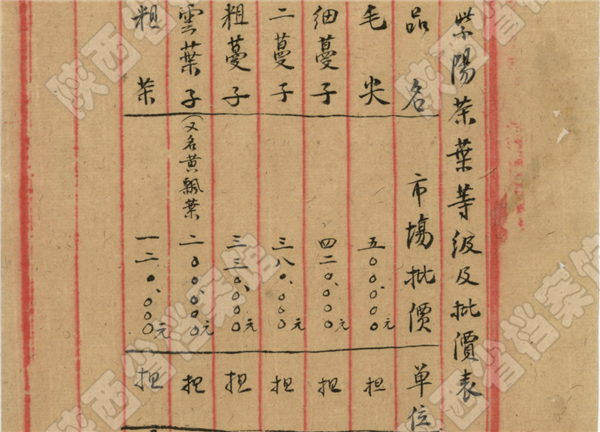

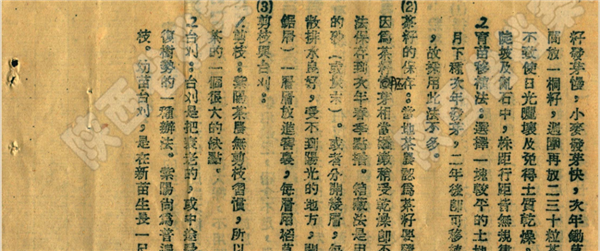

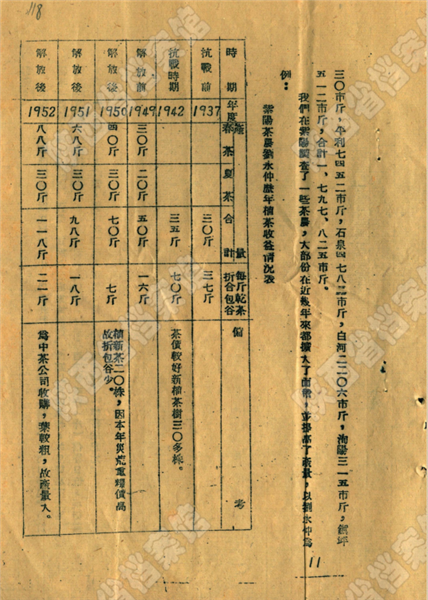

历史的车轮来到了民国时期,从我馆馆藏的一份档案看出,紫阳茶在此时被进行收购时已按照产茶地区品质不同分为六等,名称和收购价格如下。

后来由于战争和饥荒,紫阳茶区一度荒废,茶商和地主纷纷改种粮食,土地改革结束后,山区的土地从地主阶级手中回到了茶农手中,大家又开始恢复紫阳茶的生产。1953年我国第一个“五年计划”实施之际,陕西省人民政府参考安康地区上报的调查材料,开始大刀阔斧地改进紫阳茶的种植方法和技术,这份材料不仅详细说明了紫阳茶的种植方法、采摘方法等,还举例说明茶叶的产量和收益远远高于其他农作物,在种植农作物的土地上仅用4%的面积来种植茶叶,收入却能占到总收入的40%多。

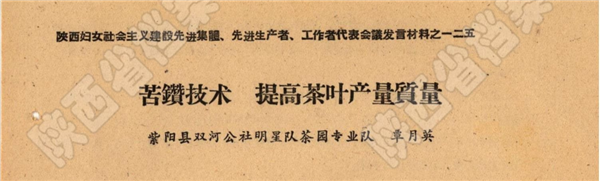

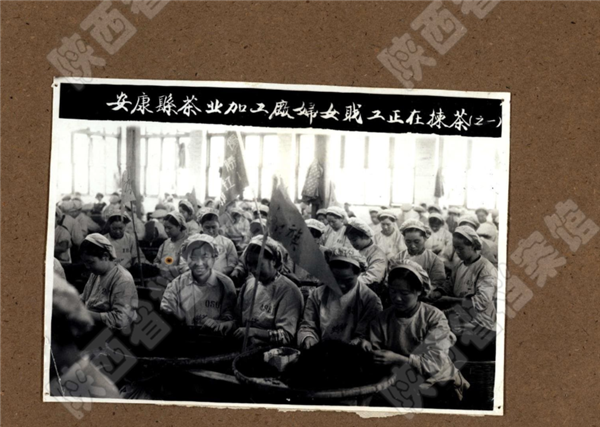

茶叶能致富,开展专项种茶的人也越来越多,还有了团队。1956年紫阳县的双河公社就由12个妇女组成了培育茶园专业组,并经过四年的努力将该公社发展成了明星生产队,从1955年的400斤产量逐年扩大至1960年近两千斤的产量。

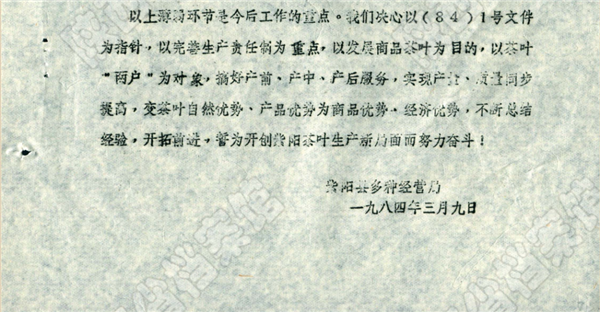

紫阳县在1977、1978年还设立了专业茶园,1981年开始采取了承包、家庭营建小茶园等方式,1983年专业茶园数量达到223个,紫阳县全县当年产出茶叶170万斤,收购达到140余万斤。1984年,紫阳县的茶叶基地公社已经发展到40个,茶生产队1955个,茶区6万亩。从80年代起,紫阳县的茶叶加工开始大规模用机器替代人力,设立茶叶初制厂77座,购置茶机1500台。紫阳茶叶的兴盛给人民带去了实惠,1983年该地区的人均收入达到了293元/年,最高的达到461元/年。

通过不懈努力,紫阳茶叶迈向了新的发展时期,到20世纪末,茶业占据了农村经济增长的主导地位,产量、规模挤进了全省前列。21世纪初,紫阳茶又通过了国家惟一原产地保护认证,不仅有多品种的好茶,还利用独特的土壤研制出了生态保健的富硒茶,茶叶生产规模不断壮大,成为农民增收的领军产业。

谷雨喝茶

"春到茶山一片新",是对紫阳茶的生动描述。走进紫阳,满山遍野翠绿翠绿的茶山让人目不暇接,一场场春雨过后,茶树长出了嫩芽,姑娘们唱着山歌采撷鲜绿,歌声、笑声时起时落、此起彼伏,茶园一派欣欣向荣的景象。