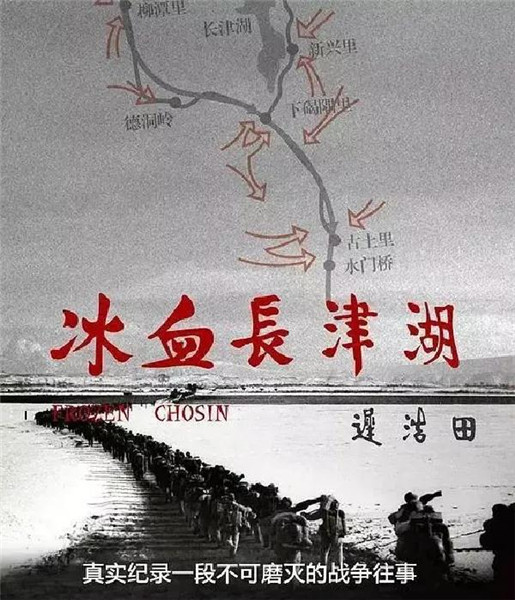

不久前大热的电影《长津湖》以抗美援朝战争中的长津湖战役为背景,讲述了一段波澜壮阔的历史,在极寒严酷环境下,作战部队凭着钢铁意志和英勇无畏的战斗精神,扭转战场态势,为长津湖战役胜利作出重要贡献,并为抗美援朝战役胜利垫定了基础。

电影中有这样一个片段,战士们缺少军粮,每个人会发一两个土豆,在严寒的情况下,土豆硬得能咯掉牙,然而就是这硬得咯牙的土豆却是战士们的生命补给。

“兵马未动、粮草先行”,1950年10月8日,毛泽东在签署组成中国人民志愿军的命令中指出:“中国人民志愿军以东北行政区为总后方基地”。经中央人民政府和中央军委在全国范围内动员下,全国上下积极响应、倾囊相助,在后方同时打响了抗美援朝、保家卫国的后勤支援战。

当时的新中国满目疮痍,百废待兴。陕西在建国初期没有完整的工业体系,无法通过生产强大的工业产品支援抗美援朝;农业在经过长期的战争蹂躏后,也处于捉襟见肘的产出状态,自我满足都困难。但为了从后方支援抗美援朝、为保家卫国做出贡献,三秦儿女依然通过节衣缩食、勤俭度日,为朝鲜前线输送了大量的、力所能及的物资,这其中一项重要物资就是粮食。

克服困难 将粮食运往前线

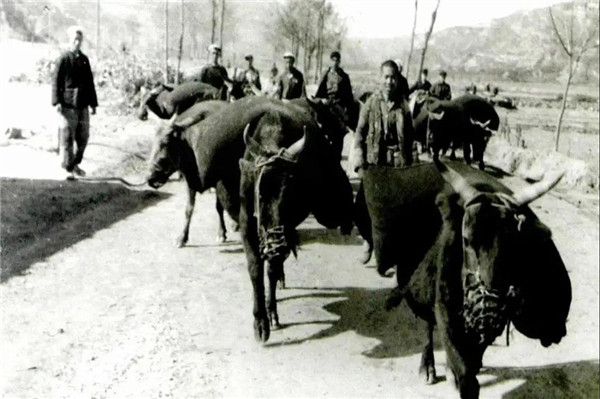

据省馆馆藏资料记载,1951年12月,陕西调运12,500,000斤小麦赴东北支前(约占陕西全省当年库存的三分之一)。这些供应前线的粮食来自大荔、富平、合阳,支前的粮食统一集结于渭南从华县及潼关车站起运。在粮食的集结转运过程中,为保证运粮通畅,沿途各主要村镇纷纷召开群众会议,事先修好运粮的车辆和道路,让支前粮食所经道路和桥梁通行顺利。当年因不易雇到大批商车,一切运往前线的粮食完全由群众赶着畜力车完成运送。

调动这么多粮食送到前线,陕西的存粮丰足吗?

1949年,关中各地暴雨成灾,导致关中地区产粮减少;1950年6月17日,华阴县又遭蝗灾,受灾粮田2000余亩;1951年7月8日,朝邑县沿黄河一带又遭受水灾,淹没农田27.7万亩,其中8.5万亩绝收。当年陕西的农业生产水平也不容乐观,从陕西省人民政府召开的陕西省第一届农业生产会议确定的方针来看:“一般地区恢复到战前水平,部分地区、部分作物和事业争取超过战前”。此外陕南及太白山区有胡宗南残余匪军和反动地方武装残余近三万人,为剿灭这些反动武装,陕西境内解放军大军云集、需粮浩繁,陕西当年实则是严重缺粮的,但是面对大局,陕西的粮食仍然按时送到了前线。

宰杀耕牛 为前线制作牛肉干

朝鲜艰苦的作战环境导致许多战士营养不良,为了补充前线战士的营养,1951年11月底至12月中旬,西北军政委员会向陕西征购牛肉干。当年为加强粮食生产,陕西曾提出不得随意宰杀耕牛。但为了供应前线、服务大局,纵有困难千万条,完成任务第一条,高质量完成牛肉干制作任务在紧锣密鼓地进行中。

关中各地着手对耕牛进行挑选,主要选不能耕作的伤牛或畜龄偏大的老牛进行宰杀。在数量分配方面,采取对畜牧业相对发达的榆林、延安地区加大征购数量,对畜牧业相对薄弱的关中、陕南地区减少征购数量。各县设立专门宰杀地点,昼夜赶制牛肉干。这其中还出现了不少感人的事例:富县城关区三乡郝光荣用自家的柴火,连夜把三头牛的肉焙干制成牛肉粉,一人完成了三头牛肉干的制作;共产党员胡丙成的家里没有牛,为了制作牛肉干,他把自己家中的一石八斗米拿出去卖掉,买了一头牛在家中制成了牛肉粉。由于陕西各区县人民群众对抗美援朝工作的重视和支持,1951年11月底,陕西关中各县为前线制作牛肉干68276斤7两、绥德、榆林地区赶制了9188公斤7两,这些牛肉干当中有1万斤直接供应到了参加第五次战役的19兵团。

遥想当年,在前方艰苦作战的战士们收到来自国内五湖四海的食物供给,一定如电影中人物所想,为家乡的亲人而战,亦是为日后的和平而战。