他最早把马列主义传播到西北地区,是西北党组织和皖北苏维埃政府的创始人之一。在他短暂的一生中,为宣传救国救民的真理,创建和发展陕西党团组织,建立党的统一战线,领导陕西人民开展轰轰烈烈的大革命运动,创建皖北工农民主政权和红军,作出了卓越贡献、建立了不朽功勋,他就是中国共产党的优秀党员和著名宣传活动家——魏野畴。

魏野畴

传播新文化新思想的先锋战士

魏野畴,原名魏凤标,号明轩,1898年3月出生于陕西兴平一户农家。他幼年丧父,七八岁进私塾念书,尊师敬长,学习用功,后考入西安三秦公学。1917年春,魏野畴中学毕业后选择赴京赶考。考虑到家庭经济困难,他最终选择到公费学校北京高等师范学校史地部学习。

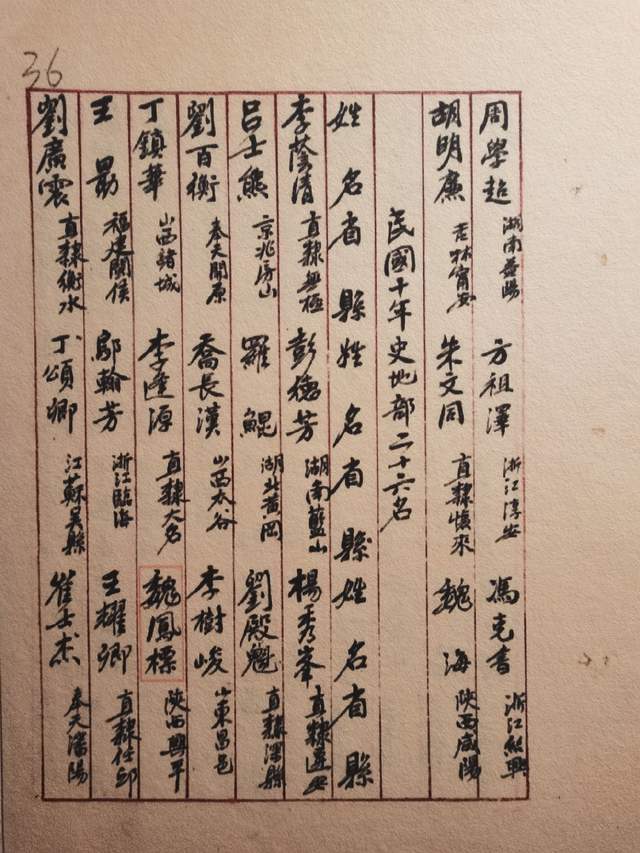

1921年北京高等师范学校史地部部分学生名录(八路军西安办事处纪念馆提供)

1919年“五四”运动时,正在北京求学的魏野畴以青春的激情投入到了这场反帝爱国运动中,并因此结识了中国共产党的创始人李大钊、陈独秀。在他们的影响下,魏野畴开始学习马克思列宁主义。

魏野畴的大学生活极其清苦。北京高等师范学校虽是公费学校,但是书籍文具、衣物用品等花费全要自理。生活的困顿并没有让魏野畴丧失向上的志向,1920年,他和北大学子杨钟健、刘天章、李子洲等人一起,发起成立“旅京陕西学生联合会”,创办《秦钟》月刊。1921年撰写完成了15万字的《中国近世史》一书,开始初步运用马克思列宁主义的立场、观点和方法解释中国近代历史。

1921年夏,魏野畴修业期满后回到陕西,先后在华县私立咸林中学和榆林中学任教,积极在学生中广泛进行革命宣传,传播马克思主义,号召青年投身斗争,改造社会。在榆林,魏野畴经杜斌丞先生介绍,认识了客居榆林的杨虎城将军,他经常向杨虎城讲解共产党的方针政策,对他后来参加国民革命,同共产党合作,起到了重要作用。

1922年10月,回到北京的魏野畴和刘天章、李子洲、杨钟健等人在《共进》半月刊社的基础上,发起组织了旅京陕西学生进步团体——共进社,创办《共进》半月刊,向陕西传播新文化和革命理论,宣传共产党的政策和主张。魏野畴热心社务,旗帜鲜明,被誉为共进社的“健将”。1923年初,经李大钊、刘天章介绍,魏野畴加入中国共产党,从此,魏野畴由一个追求自由民主的进步青年成长为一名共产主义的战士。

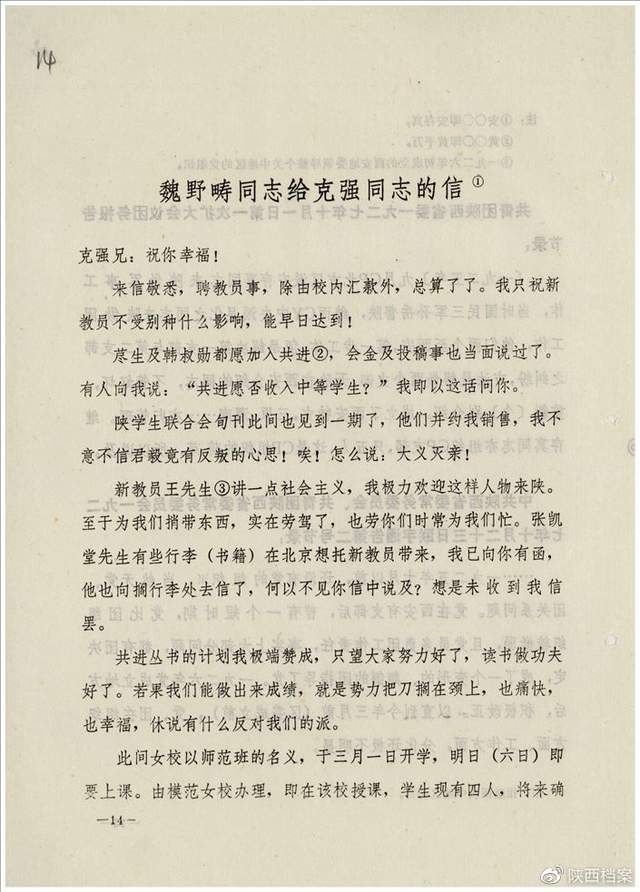

1921年秋,刘天章、杨钟健、李子洲等计划出版《共进》丛书,写信给魏野畴征求意见,此为回信

吹响西北革命斗争号角的先驱

1924年春,魏野畴回到西安,先后在陕西省立三中和省立一中任教。同年夏,魏野畴参与建立了西安第一个青年团支部,并领导成立了团的外围组织——青年文学社(后改为青年生活社),出版《青年文学》旬刊(后改为《青年生活》旬刊),有力配合了团组织的活动。

1925年,震惊陕西的“五四惨案”发生后,魏野畴抓住时机,领导团组织和市学联,组织学生罢课、教职员罢教,要求惩办凶手,保护学生。面对吴新田的镇压暴行,魏野畴避敌锋芒,和团组织及学联负责人前往三原,继续领导驱吴运动。在三原期间,魏野畴主持召开了陕西省学生第一届代表大会,成立了省学生联合会,号召青年学生投身火热的革命斗争。经过两个月的斗争,7月15日,吴新田被迫率部撤离西安,驱吴斗争取得完全胜利。

回到西安后,魏野畴征得上级党组织同意,创办了《西安评论》三日刊。魏野畴以他掌握的马克思列宁主义理论,结合中国特别是陕西地区的实际,为《西安评论》撰写了大量文章。这些文章以鲜明的观点、犀利的笔触,深刻揭露了封建军阀、帝国主义的罪恶,魏野畴因此被尊称为陕西青年的“导师”,《西安评论》也被称为陕西“革命舆论的唯一指导者”。

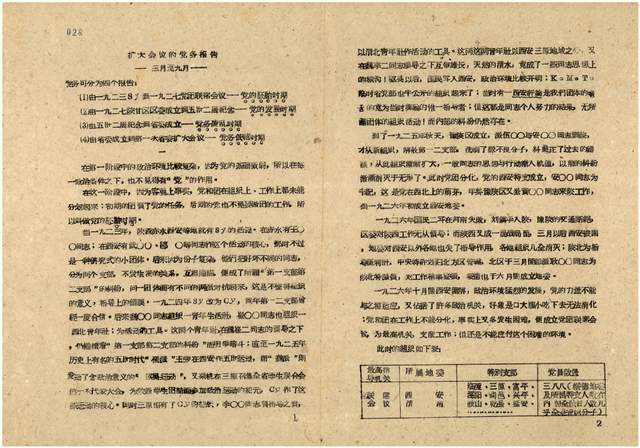

1927年9月26日,陕西省委通讯(第一期)称《西安评论》为陕西“革命舆论的唯一指导者”

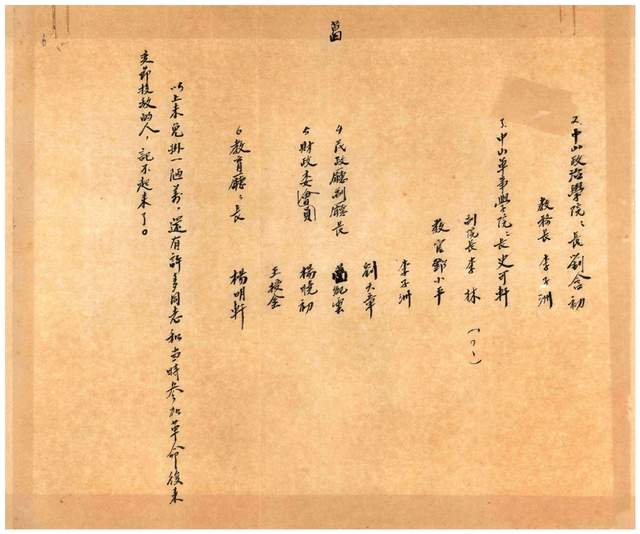

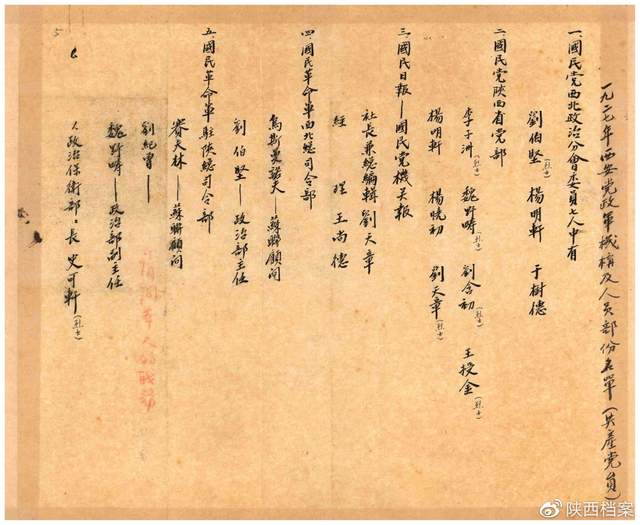

1927年西安党政军机构及人员部分名单(共产党员)

1927年初,国民军二、三军联军驻陕总司令部在西安成立后,魏野畴任政治部副部长。在魏野畴等共产党人的努力下,使得中国共产党成为了这个临时革命政权的领导核心和方针政策的决定者。2月,中共陕甘区委成立,魏野畴任委员,负责宣传工作。5月,魏野畴亲自主编的区党委机关刊物《西北人民》正式创刊,成为指导西北人民开展革命斗争的良师益友,被陕甘人民誉为“西北革命的急先锋”。

1927年6月,冯玉祥叛变革命,魏野畴等共产党人陷入随时被捕的险境。7月底,担任中共陕西省委军委书记的魏野畴和军委成员唐澍、白乐亭及冯文江去陕北巡视工作,了解大革命失败后各地斗争状况。由于在关中、陕北从事教学和革命活动多年,外加敌人的严密侦缉,魏野畴在陕西难以立足,省委同意他接受杨虎城的邀请,到河南杨部开展工作。

8月,魏野畴东渡黄河,经山西转赴河南省归德(今商丘市)附近的马牧集,与杨虎城率领的国民革命军第二集团军第十军相遇,决定全军向安徽太和县进发,在皖北休整。到太和后,杨虎城任命魏野畴为军政治部主任(又称政治处长)。

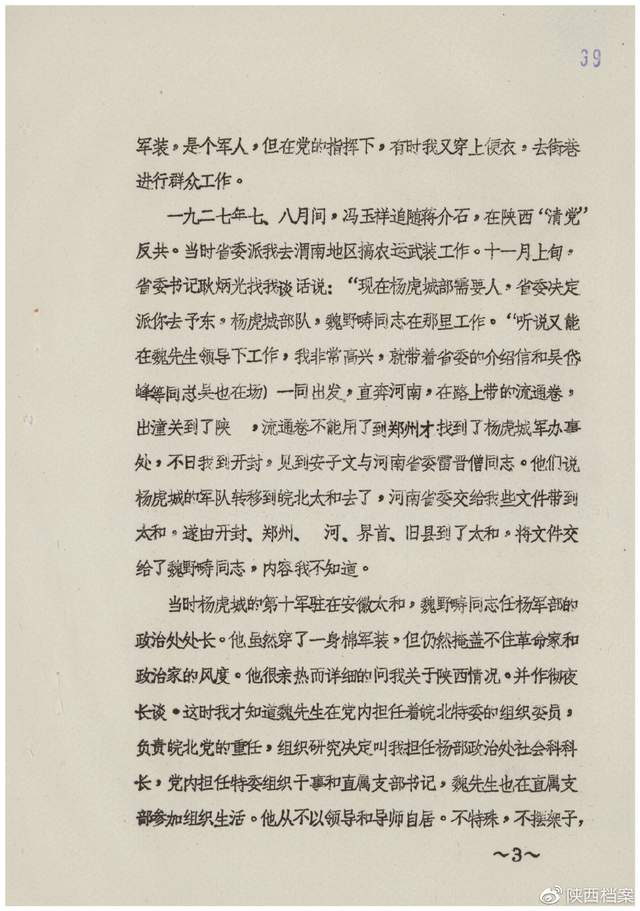

陈云樵在参加1928年“皖北暴动”党史座谈会上的回忆发言

太和原驻有高桂滋第十九军等三支军队,加上杨虎城第十军,情势十分复杂。他们中的领导人一时倾向革命,表示愿同共产党合作。根据这种情况,中共皖北特委书记曾晓渊(公开身份为十九军政治部主任)在太和县城召开了有四支部队领导人参加的座谈会,魏野畴应邀出席,共同商讨出路和前途问题。

后来,高桂滋部移驻阜阳,被改编为四十七军。蒋介石派人到高部进行“清党”,曾晓渊将一些未暴露身份的党员关系转交给魏野畴后,离开阜阳去了外地工作。曾晓渊离去后,太和地区的党组织工作就统由魏野畴具体负责。

1927年冬,魏野畴根据上级指示精神,多次与杨虎城将军谈心。在他的帮助、劝导下,杨虎城表示愿意和共产党继续合作。为了改造第十军,魏野畴从部队基层干部中挑选了一些进步军官,又从地方招了一批革命知识青年,在太和县城开办了革命军事干部学校。他经常到学校上课,讲授马列主义基本原理和中国革命的形势任务,教育青年在共产党的领导下,站在斗争的最前线,为劳苦大众的解放而奋斗。

革命形势的高涨,引起了国民党反动派的极度恐慌。1928年1月,蒋介石派人到杨虎城部侦探,准备进行“清党”。他们威逼杨虎城逮捕魏野畴、南汉宸等共产党员,遭到拒绝后,又胁迫杨虎城去南京面见蒋介石。杨虎城处于十分困难的境地,只好于2月初离开皖北。杨虎城走后,十军军长由孙蔚如代理。孙虽表面上接受了蒋介石在十军中实行“清党”的命令,但并没有杀害共产党人。他先将南汉宸送出太和,接着又通知魏野畴等离开部队,使许多共产党人免遭捕杀。

“四九”起义的组织者与总指挥

其时,皖北革命形势开始恶化。根据“八七会议”总方针,1928年2月9日,魏野畴连夜在太和县城主持召开特委扩大会议,通过了在皖北举行武装起义、建立豫皖平原根据地的决议,成立了中共皖北临时特委(3月中旬改为中共皖北特委),魏野畴(化名韦金)任书记。

为做好起义准备工作,魏野畴日夜奔波,在他的领导下,阜阳地区农民运动迅速高涨,兵运工作成绩显著,工人运动、学生运动也有了新的起色。

4月初,魏野畴接到中央关于“发展群众斗争,领导群众暴动,实行土地革命,建立苏维埃政权”的指示信。按照中央指示精神,4月5日,魏野畴在阜阳城主持召开各区委负责人及四十七军军委负责人会议,听取了起义部署和群众发动情况的汇报。4月7日晚,魏野畴在阜阳城外主持召开了地方党委和军队党委联席会议,认为暴动时机成熟,决定成立皖北革命军事委员会,魏野畴任总指挥。

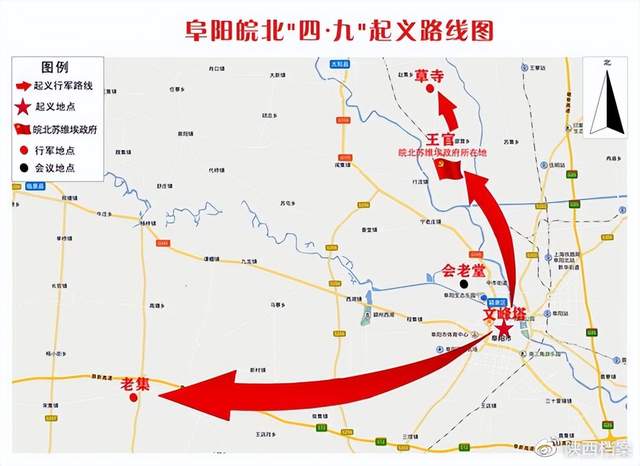

4月8日,正当起义各项准备工作加紧进行时,中共皖北特委获悉暴动计划泄露,特委当机立断,决定提前举行起义。当日晚,滂沱大雨彻夜不停,阜阳东门起义士兵按计划点燃棉絮发出起义信号。后因雨势阻碍,城内外各处起义人员配合作战不力,阜阳城久攻不下,遂决定前往文峰塔下集合。由于此时东门已经失守,两支起义队伍未能按计划会合,开始向农村转移。

“四九”起义路线图

魏野畴率部向阜阳以西的老集一带转移途中,被土匪部队谈万国团包围。他沉着冷静,一面做好迎战准备,一面向其宣传党的政策,动员其参加起义,弃暗投明。狡猾的敌人伪装谈判,将魏野畴等人抓了起来。杜聿德等率领的另一只起义部队与农民赤卫队会合后,在王官集大寺庙召开了皖北工农兵起义大会,宣布成立皖北苏维埃政府和皖北工农红军。4月11日,新生的苏维埃政府遭到敌人疯狂反扑,红军战士和赤卫队员奋起反击, 终因敌众我寡,被敌人打散,起义遂告失败。魏野畴被捕后,匪首谈万国多次封官许愿,进行劝降,均遭到他的严正拒绝。4月9日晚上,魏野畴趁看守懈怠之机,帮助战友胡怀西顺利逃走,敌人恼羞成怒,将年仅30岁的魏野畴杀害于老集东边的洼地。

“魏野畴是老同志,有学问,他还有著作,我读过,写得有水平。他所领导的四九起义虽然失败了,但它点燃了皖北的革命烈火……”毛泽东曾这样评价。

为告慰先烈,1959年安徽当地政府在王官集建立了“四九”起义纪念馆,在太和县草寺集修建了革命烈士墓和纪念碑,1986年在临泉县老集镇建立了魏野畴纪念馆,2007年被确定为“爱国主义教育基地”。2018年,为纪念魏野畴烈士诞辰120周年、“四九”起义90周年,烈士家乡兴平市拍摄了大型纪录片《魏野畴》,2019年建成反映烈士生平的魏野畴事迹展室,2020年推出红色歌曲《野畴忠魂》。

从三秦大地到血洒皖北,以魏野畴为代表的无数优秀共产党员为了实现中华民族的伟大复兴和中国人民的幸福生活慷慨明志,从容赴死,这种忠贞的信仰力量、无畏的牺牲精神,穿越时空,熠熠生辉,给人以美好,感召人前行。在新时代的征程上,我们应当在学习弘扬红色精神和继承先烈遗志中,不畏风雨,直面挑战,坚定前行,把革命先辈们开创的事业不断推向前进。