易地扶贫搬迁是脱贫攻坚与乡村振兴实践中,一项重大民生工程,相关档案不仅为搬迁工作提供了坚实的数据支撑,也见证了无数家庭走出深山、迎来新生活的变迁历程。本文以略阳县为例,用档案中的统计数字讲述易地扶贫搬迁工作背后的故事。

“全县常住人口14万、贫困发生率48.9%”

略阳县位于陕西省西南部,山地占总面积的97.7%。李白诗《蜀道难》中的“青泥何盘盘,百步九折萦岩峦”说的就是略阳青泥岭的险峻难行。因山大沟深、三水汇流,略阳自然灾害频繁,耕地小而分散,“地无三亩平”,农业基础很薄弱,人们久居深山,看病、上学、出行也十分不便……1994年略阳被列为贫困县,其所在的秦巴山区是我国14个集中连片特困地区之一。

图1 《略阳县志(天一阁藏明代方志选刊)》载略阳地形

由于一方水土养活不了一方人的问题十分典型,略阳在2005年被纳入以工代赈易地搬迁试点县,开启了数十年“迁安避险、再建家园”的漫漫征程。在这场没有硝烟的战役中,摸清底数、掌握详尽的人口和住房数据让各阶段的搬迁工作更加有的放矢。“十五”期间,略阳以工代赈易地搬迁累计实施移民1060户、4650人,解决了1万贫困人口的温饱问题,6000人实现脱贫。

2008年汶川大地震发生,距离主震区直线距离不足300公里的略阳遭受重创,大量房屋损毁。时任国家副主席的习近平在视察时讲:“要把地震这个坏事变成重建这个好事”。在天津对口支援和当地干群自力更生下,陕南移民搬迁工程又让19972户灾民住进了新家。

全国脱贫攻坚时期,易地扶贫搬迁全面铺开,略阳的易地搬迁也进入决胜时期。期间,略阳在靠近城镇、园区和中心村的地区新建安置点57个,搬迁了5007户、19767人,涉及全县常住人口的七分之一,为当地人们建造起一座座新的宜居家园。

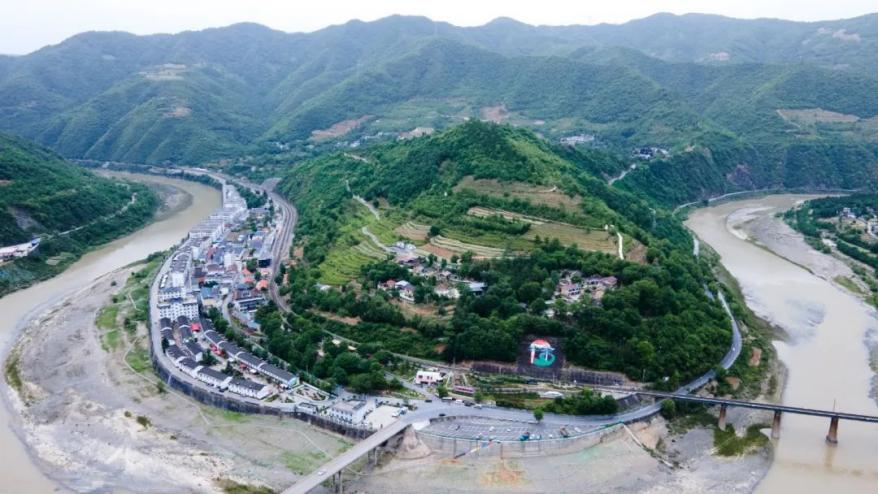

图2 略阳县徐家坪镇安置点俯瞰(此图取自略阳县融媒体中心2024年5月11日公布照片)

“162套房子怎么分配?”

一幢幢新楼房等待入住,新的问题摆在眼前:残疾人士需要住在更低楼层,高龄老人腿脚不便不能爬楼梯,人多的家庭需要更大的房子,被征地的家庭必须优先给予补偿……如何在众多的约束条件下找到最优解?房子一住就是几十年,分配不当会给未来埋下许多隐患。这时,民生数据发挥了关键作用。脱贫攻坚时期,基层干部走村入户建立起了完善的户档资料,详细记录了每户人口数、家庭成员年龄、健康状况、收支水平等信息。以位于横现河街道的安置住房为例,每幢6层,共162套房,包含100平方米、97平方米、71平方米和60平方米4种户型,要分配给162户搬迁群众。为了兼顾被征地户、肢体残疾户、老人户、人口大户对住房面积、楼层等方面的需求,扶贫工作者们分析了农户数据、找到了算式的最优解——“特殊优先,抓阄为辅”。被征地的家庭优先选择100平方米的住房,剩下的住房按照面积从大到小排序,按照家庭人口数的多少依次从中选房。当家庭人口数相同时,家中有肢体残疾人士或80岁以上老人的可以优先锁定一、二层住房,其他家庭抓阄确定房号。

户档数据解决了分房难题,此后平台又整合了卫健、民政、住建等部门的数据,在后续的防返贫监测中继续发力——大额就医支出预警、务工情况跟踪、享受政策汇总……民生数据逐渐织就了一张大网,牢牢兜住防止返贫的底线。

“17077户58502人全部脱贫”

以易地搬迁为切入点,通过发展生产、发展教育、社会保障兜底,略阳在2020年2月正式退出贫困县序列,累计脱贫17077户58502人,贫困发生率从41.1%下降至0.9%。到2020年11月底,剩余贫困人口实现一举清零。

从城镇化率的变化来看,易地搬迁的成效是显著的。2000年,略阳的城镇化率仅为26.79%。易地搬迁实施一段时间后,2010年的城镇化率提高到36.7%。到2020年,常住人口城镇化率达到了47.43%。二十年间,常住城镇的人口比重将近翻了一番。安置点通水通电通网,基础设施一应俱全,有的还建起了乡村大舞台,定期举办演出、播放露天电影……越来越多的人享受到了城镇便利的生活。

针对搬迁后离地农户的生计问题,略阳多管齐下将农业人口转移就业。截至2020年6月底,全县贫困人口外出务工3.26万人,公益岗位安置2494人,62个龙头企业、9家社区工厂带动2100余人实现本地就业。“吃住在家里,孩子上学也能正常接送,每月还有1000多元收入,我感到很满意了。”这是略阳县接官亭镇社区工厂工人的共同心声。时至今日,易地扶贫后续扶持仍然是乡村振兴工作的重中之重,扶贫扶智、鱼渔双授的努力还在继续。

图3 略阳县接官亭镇社区工厂(此图取自《略阳年鉴·2018》)

略阳山间的栈道遗址流传千年——古人尽管“悬岩万仞”也要“凿开天险”,这份坚韧不拔令人肃然起敬。易地搬迁档案中的一串串数字则向人们诉说着新时代重建家园、点石成金的感人故事。“十三五”期间,全省易地扶贫搬迁共建成2116个集中安置点,24.93万户84.36万搬迁群众实际入住。这不是冷冰冰的数字,而是有温度、有情感的历史见证,彰显着三秦大地上人们不畏艰难、勇于拼搏的精神。