作为档案人,我们忙碌着“6·9国际档案日”的纪念活动,作为文化人,我们弘扬“端午”佳节的节日氛围。可是,今天还是一个重要的日子——今天是一年一次的高考的最后一天,是苦读十年可以扔书本的时候,也是莘莘学子为自己的人生交出第一份答卷的时候。这期,我们就用老档案、老故事,来回忆过去的高考......

01 1952年,中国的首次高考

那年我和父母说,“爸妈,我要参加高考”,他们想了想说:“啊?好,去吧。”我们这代人的青年时期,经历过抗日战争、解放战争和抗美援朝战争,父母没有什么文化,于是我的事情都是自己做主。可是后来我听说,父母那时希望我找个工作,赚钱贴补家用。第一年高考的作文题目是《记一件新人新事》《我投入祖国怀抱》。考完后填报志愿,我记得当时我听到广播里传出:我国的经济是以农业为基础,优先发展重工业,于是我们几个同学便都填了重工业专业。在大学期间,还好所有费用不需要自己开支,这给希望我赚钱的父母减轻了不少经济和精神上的压力。学费、饭费书籍费,甚至学习用的三角板、计算尺都是学校包了,每人每月发放二元七角的生活费,足够买毛巾肥皂等日用品,每年还发一套单衣,两年发一套棉衣。

——来自1952年参加中国首次高考的考生回忆

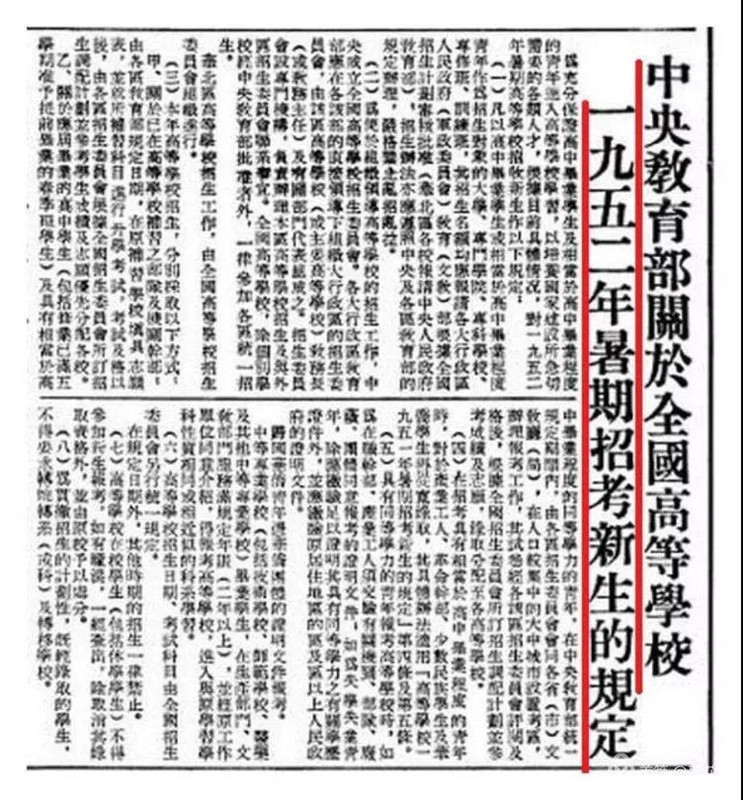

根据我馆馆藏所示,民国时期即有高考一词,多指单位招录相关人才的考试,如电信局、邮政局等,类似我们现在的公务员考试。1949年新中国建立后,为稳定全国政局,使高等教育平稳过渡,各高校仍沿袭民国时期多数时间的做法,实行单独招考。中国于1952年在世界上率先走上大学统一招考之路——高考。从此,统一招生考试的方式持续至1966年。

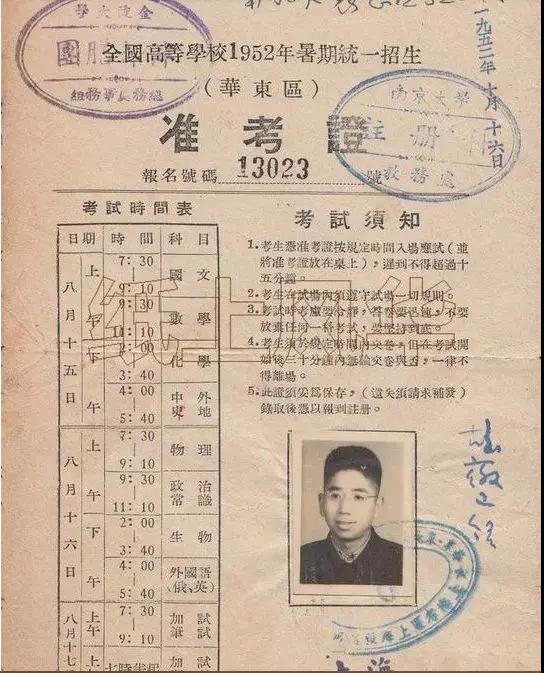

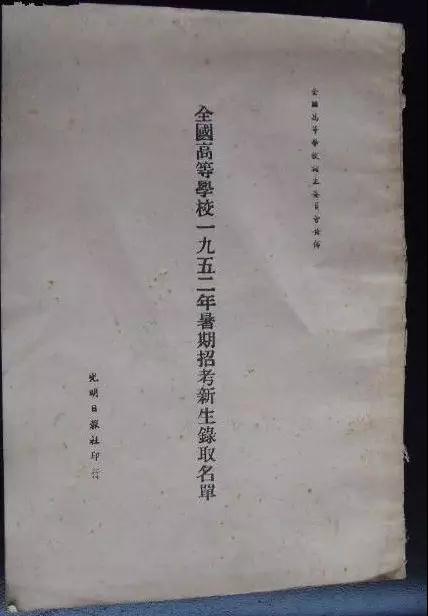

1952年8月15、16、17日3天,举行第一次全国统一高考,实行全国统一命题,制定统一的参考答案和评分标准,各大行政区招生委员会组织考试、评卷。每个科目考试时间为1小时40分钟,每个单位时间考两科,国文、数学、化学、中外史地、物理、政治常识、生物、外国语(俄、英),每个考生必须参加所有8个科目的考试。据报道,当年报考人数为7.3万人,录取人数为5万多人。报考文法财经等院校或系,政、国、外、史四科分数之和占60%,数、理、化、生四科分数占40%。当时的录取名单是先由报纸公布,后寄发录取通知书的。

据我馆馆藏记载,在高考举行了几年后,陕西省就形成了几个固定的考点——陕西省师范学院、西安建筑工程学院、西北大学,大批西安以外的陕西考生涌入西安参加高考,为此还专门设置了四个接待站来解决这些考生考试期间的食宿问题。那时规定应届毕业生都必须由老师带队统一带到考场,交上名册方可参加考试,而老师们还要在接待站交上考试期间所用的粮票,学生们需要交纳每人每天七角钱的费用(其中包括伙食费5角,水电费2角)。

02 1966年 一个冷不防的取消

那年,正当我们紧锣密鼓准备迎接高考的时候,6月6日,北京第一女子中学高三(4)班学生,给毛主席写了一封信,要求废除旧的高考制度,没几天《人民日报》全文转载。那时学校有一块通知事宜用的黑板,有位学生在黑板上写了“请战书”,自愿放弃高考,要让自己到生产建设的队伍中去,许多人玩笑般地在上面签了名,其中就有我。谁知这并不是玩笑,6月13日,中共中央和国务院发出通知,决定高考推迟半年进行,这一推迟可并不是半年,而是11年。

——来自1966年考生的回忆

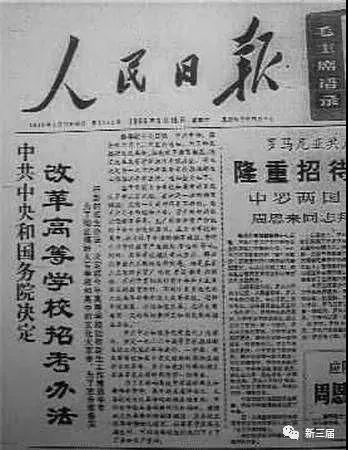

1966年4月6日~14日,高等学校招生工作座谈会召开,座谈会明确提出:要采用新的办法,高等学校取消考试,采取推荐与选拔相结合的办法。同年6月18日《人民日报》的社论,传播了这次会议的精神,提出废除高考制度,“要彻底把它扔到垃圾堆里”。

1966年6月13日,中共中央、国务院发出通知说:“鉴于目前大专学校和高中的文化大革命正在兴起,要把这一运动搞深搞透,没有一定的时间是不行的。”而且提出“高考必须彻底改革”。废止高考后,将大学转变为“培养社会主义的接班人”的政治运动就开始了。1966年7月24日,中共中央、国务院发出《关于改革高等学校招生工作的通知》,提出了“新的办法”:从本年起,高等学校招生工作下放到省、市、自治区办理。高等学校取消考试,采取推荐与选拔相结合的办法。从此,“自愿报名,群众推荐,领导批准,学校复审”的十六字方针就成了中国大学录取方法。但由于当时的历史背景,在1966——1971年间,中国大部分地区高校未能招生。1972年,大部分高等学校才陆续恢复“推荐与选拔相结合”的招生,也就是我们所知的“工农兵大学”时代。

“工农兵”被推荐到大学,最主要的目的是“上大学、管大学、用毛泽东思想改造大学”,简称“上、管、改”,有些被推荐的学员仅仅是初小文化,也就是刚刚达到脱盲水平。

03 1977年 一言拍板的复考

据说1977年的高考,某省试卷上有一考题:简述巴黎公社失败的原因,一考生答:巴黎公社失败的原因是没有农业学大寨。我不是复考就参加考试的那批人,因为当时对形势还有犹豫,但我很庆幸自己作为七八级参加了高考,以至于后来我同那些因犹豫而未能参加高考的同学们的命运有了很大的区别。1978年的全国高等学校招生统一考试,于7月20、21、22日进行。全国共有610万名应届高中毕业生和知识青年参加了考试,录取40.2万人。七七级学生于七八年春天入学,七八级学生秋天入学,两次招生仅相隔半年。那时考语文有一道题目是将拼音写成汉字:我们的目的一定要达到,我们的目的一定能够达到,这是毛主席语录里的一句话,但出了考场我才知道,很多人写的是五花八门的答案,那年的作文题是《心中有话向党说》。

——来自78级高考考生的回忆

1972年10月14日,周恩来接见美国哥伦比亚大学教授、诺贝尔奖获得者李政道博士,周恩来说:“学生应当以学习为主,中学毕业后,不需要专门劳动两年,可以直接上大学,边学习、边劳动。”这番话在当时引起了社会震动,但在“四人帮”的反对下,并没有实现。

1977年7月,第三次复出的邓小平分管科技和教育工作。1977年5月24日,邓小平发表了著名的《尊重知识,尊重人才》的讲话,针对十一大提出的实现四个现代化的目标说,“我们要实现现代化,关键是科学技术要能上去。发展科学技术,不抓教育不行。靠空讲不能实现现代化,必须有知识,有人才。”

1977年8月13日开始,教育部根据邓小平的指示,召开了第二次全国高等学校招生工作会议,由于各方意见不统一,头绪太多,会议创造了一项开会时间的纪录——历时44天。最后,马拉松会议终于在10月初得出一个可行性方案,这就是《关于1977年高等学校招生工作的意见》。按照这个《意见》,招生对象为:凡是工人、农民、上山下乡和回乡知识青年、复员军人、干部和应届高中毕业生,年龄20岁左右,不超过25周岁,未婚。对实践经验比较丰富、并钻研出成绩或确有专长的,年龄可放宽到30周岁,婚否不限。由于当时各地还在沿用1966年下达的办法,采取各地自行招生,因此,1977年的高考还是由各省自行命题,沿用文革前文理分科的办法,文理两类都考政治、语文、数学,文科加考史地,理科加考理化。考虑到实际情况,有些考题相当简单,尤其是数学。

据我馆馆藏记载,1978年开始,陕西省革命委员会教育局每年印发高考复习大纲,规定主要发给应届高中毕业生和知识青年,知识青年的由县文教局转发知青点(当然,那时由于各种原因,许多知青是拿不到复习资料的)。因为纸张紧张,《复习大纲》每份需要收成本费1角,但即便如此也不能保证人手一份,所以硬性规定,在考生集中的地方,两三个学生只发放一份,共用!

80年代,高考逐渐常规化,陕西省响应国家号召,出台了专门针对少数民族考生的优待政策,如降低分数线和组织预备班等等。

04 如今的高考

2003年,教育部规定每年的高考时间为6月的7、8、9三日,每年考生的数量都在逐步增加。有人戏谑地说一考定生死,这种说法对于百花齐放、行行出状元的今天来说虽然有些夸张,但是苦读十年,每个考生都或多或少地希望给自己的青春交上一份满意的答卷。于是,这三天越来越多地受到社会的重视,每个社会人都在给考生们“让路”,这充分体现了国家对知识的尊重。

2019年高考的报名人数为1031万人,从过去到现在,想要走过独木桥的莘莘学子们,从来都不容易。

加油!