1月24日就是农历除夕了,守岁过了这一晚,就到了农历庚子年(鼠年),过年意味着团圆,还意味着......放假。

过年是祖辈留下来的传统,囤年货则是传统节日的习俗。在那些物资紧缺的年代,囤年货的目的是在家人团聚时可以不为吃、用而发愁,时代在变,老传统虽有了新花样,但年货还得囤。

今年过年?您家的年货配齐了吗?这一期,就来说一说档案里有关年货的那些事儿,看看这里有没有关于你的回忆。

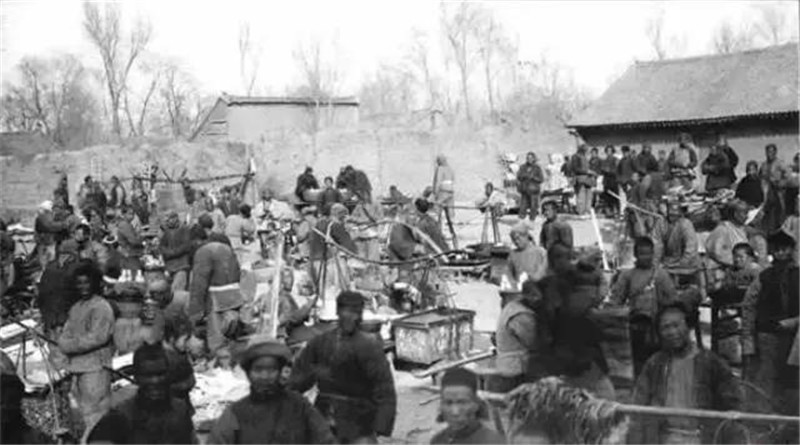

这是1914年1月22日西安的集市现场。临近过年,人们通过赶集的方式置办年货。

如今西安的年货大集遍布东南西北,虽然现在众多的电商、超市都有非常方便的配送服务,但赶集置办年货这一传统习俗似乎一直未变。

随着时代的变迁,年货的种类发生了翻天覆地的变化。旧社会的年货无外乎一点肉、几斤包饺子的面粉、几尺给孩子做新衣的花布、写春联的红纸,有条件的再买点糖和点心,如果再有风车、炮仗等就更好了。改革开放后,人们生活慢慢好起来。从苦日子走过来的人,一到过年首先想到的是买肉,香肠、腊肠、腊肉、猪大油是必备品。那时有种吃法,将猪大油(猪肥肉)切块,炼成油,再在剩下的油渣里放点盐或糖,特别美味。

到了九十年代,那时的年味儿特别浓。大年三十,小孩换上新衣服,大人贴对联,一大家人坐在一起看春晚、吃团圆饭。桌上鸡鸭鱼肉摆得满满的,而小孩儿们最喜欢的年货却是虾条、薯片、锅巴等各种零食。到了二十一世纪,各种洋货慢慢占据了年货市场。

档案里的年货故事

在省档案馆的馆藏档案中,有建国后五十年代到八十年代的春节年货供应情况,根据这些记载,我们能看到西安人民囤年货几十年的习惯变化。

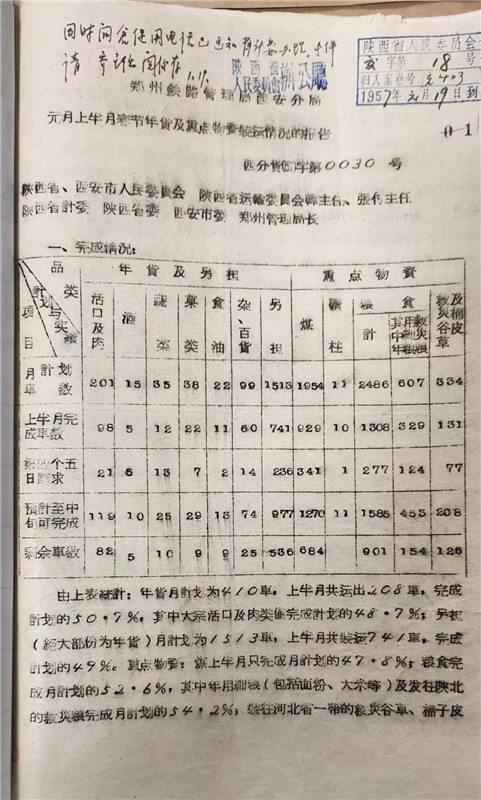

上图是1957年西安铁路分局《春节年货及重点物资装运情况》。可以看出,1957年元月年货的装运计划是410车,其中大型牲畜及肉类占201车,百货99车、蔬菜水果73车、酒油37车,可见当年年货最大的储备还是肉类,而粮食并未在年货的清单内。这篇情况报告中还重点提到了酒的货源不足,过冬取暖所需要的煤也因为大雪天气煤矿产量下降有不足现象。报告还提出,希望加大其他货运力度配合铁路部门,为打好年货供应战做贡献。可见当年铁路是年货运输的最大力量,而如今四通八达的高速公路、及时有效的空运,已经成为了年货供应运输部队的主力军。

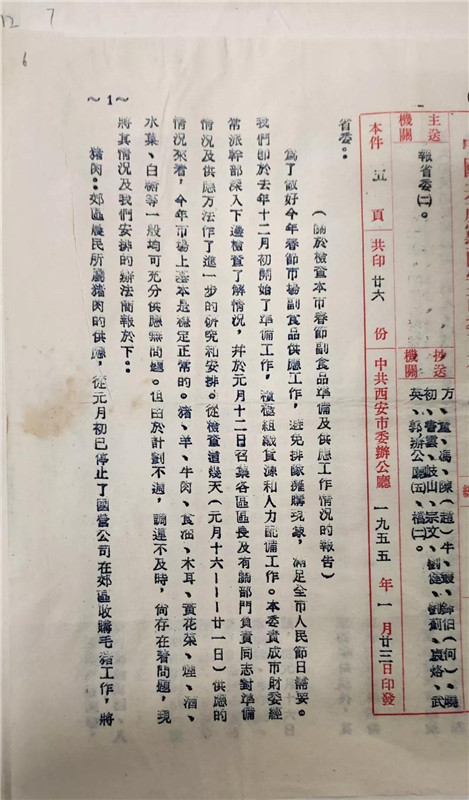

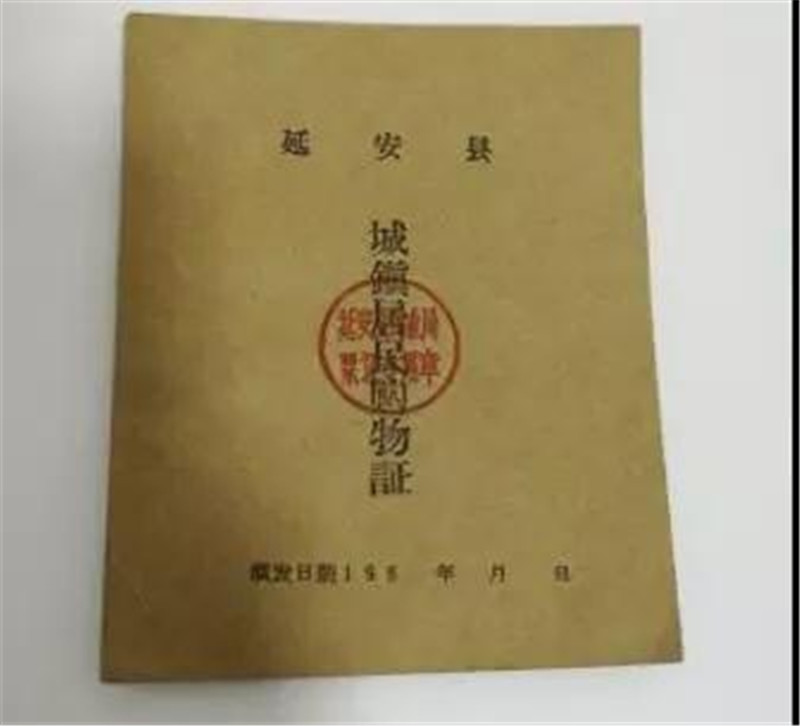

1955年中共西安市委发布了《关于检查西安市春节副食品准备及供应工作情况的报告》。报告显示,该年春节市场供应基本稳定,猪羊牛肉、油、木耳、黄花菜、烟酒、水果、白糖等可充分供应,但还是出现了一些棘手的问题,如:郊区猪肉的供应从元月初不再由国营公司采购,改为村乡互相调剂,可供调剂的猪有1281头,应付供给各区差147头,最终通过从河南调入解决;对城关居民(碑林、莲湖、新城区)生猪的供应计划达到6000头,除57个门市部供应外,还临时组织已歇业肉业人员组成了临时供应站11处,在职工单位附近、家属区组织供应,其中还特别提到当年购买猪肉需要出具居民购物证;对机关、团体、学校、国营、公私合营企业该年猪肉的供应为从元月十一日至十三日每人供应一斤;报告还提出由于外地调入猪肉需要经过长途运输,故肉质大打折扣,居民们期盼好肉。

除猪肉外,西安人民对羊肉的热情也是非常高的。预计供应的5000只羊/10000斤羊肉已经远远不能满足大家的需要了,于是紧急从兰州调运了12400只羊/496000斤羊肉,虽后期因计算的偏差造成了部分积压,但西安人民对于羊肉的喜爱确实大大超过了牛肉。有一句歌词就是“西安人到哪都不能不吃泡馍”,羊肉泡馍才是西安人的情结。

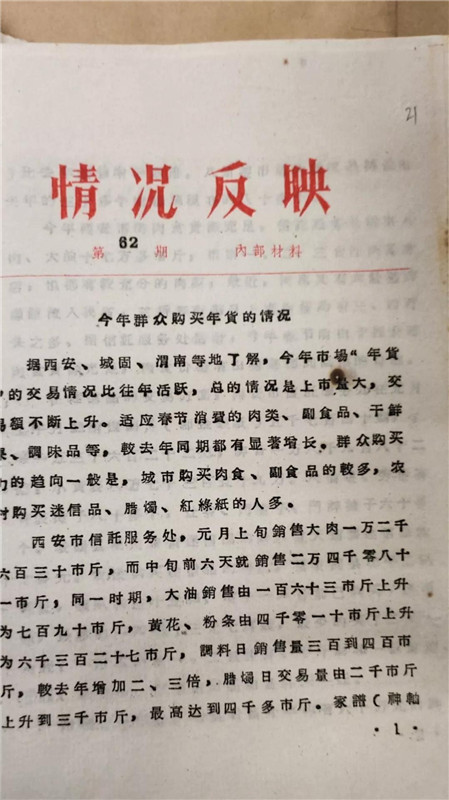

1963年陕西省人民委员会办公厅总结了《今年群众购买年货的情况》,显示:元月16日前共销售大肉36711斤、油790斤、黄花、粉条6327斤,调料日销售300——400斤、腊肠4000斤,都比上一年有了超大幅度的增长,八仙庵的调味品从上一年的30多个增加到了80多个,大量河南的生猪肉流向西安市,三桥等市场每日上市的生猪约有三、四百头,由于供应充足,该年肉的价格还稍有下降。

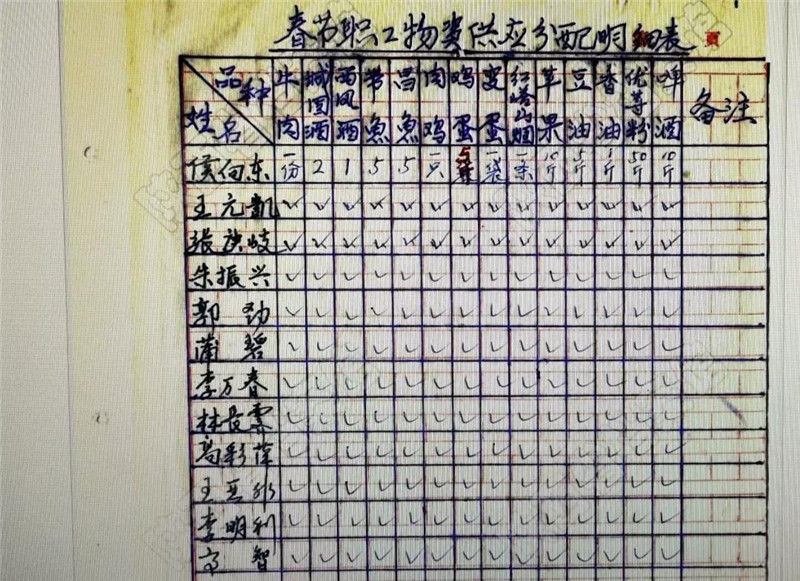

从1988年一家公司给员工发放的年货,也可以看出年货供应的走向发生了变化。传统的肉蛋、烟酒地位不变,黄花、粉条被海鲜取代,该报告还提到了给员工发放红豆腐、糖、花生瓜子、点心等。可见改革开放后,人民生活水平日益提高,对过年的要求也越来越高了。

那些与年有关讨吉利的年货:

春联:有避邪讨吉祥的用意

压岁钱:古时用红丝线穿一百二十个古钱,表示吃百二(“吃百二”——无禁无忌,活到120岁)

菜头:好彩头的意思

火炉:全家团圆吃年夜饭,桌下放火炉,表示团圆兴旺

长年菜(芥菜):长寿的意思

鱼:年年有余

甜食:用来招待客人,寓意说好话

(本期图片部分来源于网络,其余皆为馆藏图片)