自古以来,“黄河宁,天下平”,道尽了黄河安澜与国家民族命运休戚与共的深刻关系。黄河在陕西境内全长719公里,历史上,陕境黄河多次发生水患,尤其是韩城禹门口至潼关河段这一长132.5公里,面积1130平方公里的流域,最易发生水灾。历史上这段流域上段曾称“西河”,下段称“河曲”,建国后称为小北干流,是典型的淤积性、游荡型河道。这一段河流的典型特点为:河床宽、浅、散、乱,主流摆动不定,“三十年河东、三十年河西”形容的就是这里。

千百年来,陕境黄河由于人类不合理的生产活动,地面植被被破坏,水土流失,河流泥沙加剧,致使河道淤积,游荡摆动,灾害愈加频繁。一年四季,这里基本上都处于汛期。由于河段河道游荡,水流散乱,滩槽变化不定,某些河段滩槽也不明显,所以漫滩洪水可随河段不断变化。沿黄居民一直生活在洪水的威胁中。根据有关资料统计:民国年间,发生较大洪水灾害记录的有13次。洪水灾害是该流段黄河最大的威胁。

01.民国时期的黄河水灾

近代历史上,黄河多次发生水患。其中尤以民国二十二年(1933年)和民国三十一年(1942年)的两次水患,对沿岸居民影响最大。

民国二十二年(1933年)夏秋之交,黄河中游地区发生了上世纪最严重的洪水灾害。关于这次水灾的成因,国民政府黄河水灾救济委员会撰写的《黄河水灾救济委员会报告书》中有详细说明:黄河致灾是由于当年七八月间黄河上游流域阴雨连绵、山洪暴发,宁夏、绥远、陕西等省均以灾闻。而黄河中游的重要支流如渭河、泾河和洛河也同时发生洪水,水位暴涨。这些黄河干支流洪水叠加之后,不过十日便迅速导致黄河下游洪水泛滥。其水位之高、流量之巨为历来测量记录所未有。

据黄委会《民国二十二年黄河水灾调査统计报告》记载,“陕西省连年荒早,岁苦不登,死亡遍野,流离载道,灾情之惨,世所罕闻,去夏亢旱之后,继以大雨,洛泾渭诸河来源各近千里,山溪汇注,洪流倾泻,河不能容,则水行平地,一片汪洋,其势又复猛悍异常,近河居民,全有不及奔避者,损失甚重,其被灾较轻者不计也,其在渭泾洛流域之外者,亦不计也。水退之后,积土达四五尺不等,继有未被冲毁之房屋,内外均积土甚深,家俱什物,悉埋土中,厥状尤为惨淡”。

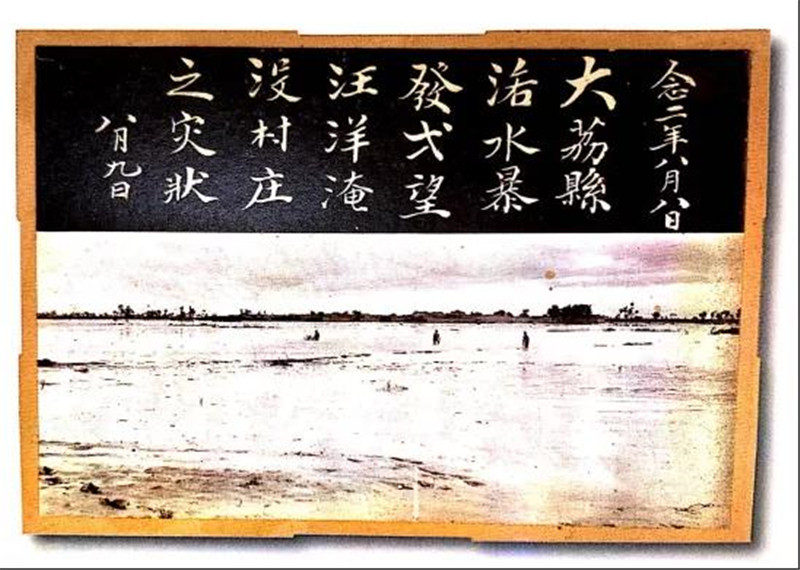

这一张是陕西省档案馆馆藏的民国二十二年(1933年)8月9日,黄河流域普降暴雨,大荔县洛水爆发,远望一片汪洋,村庄淹没的照片

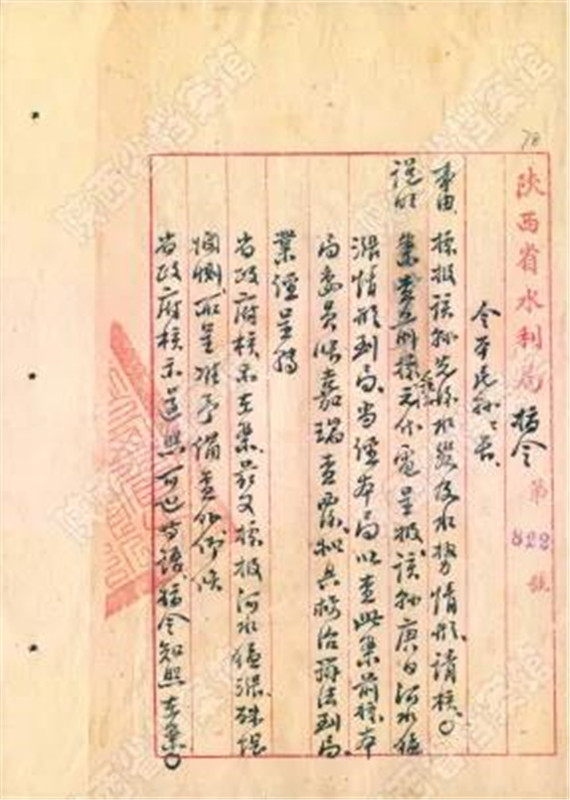

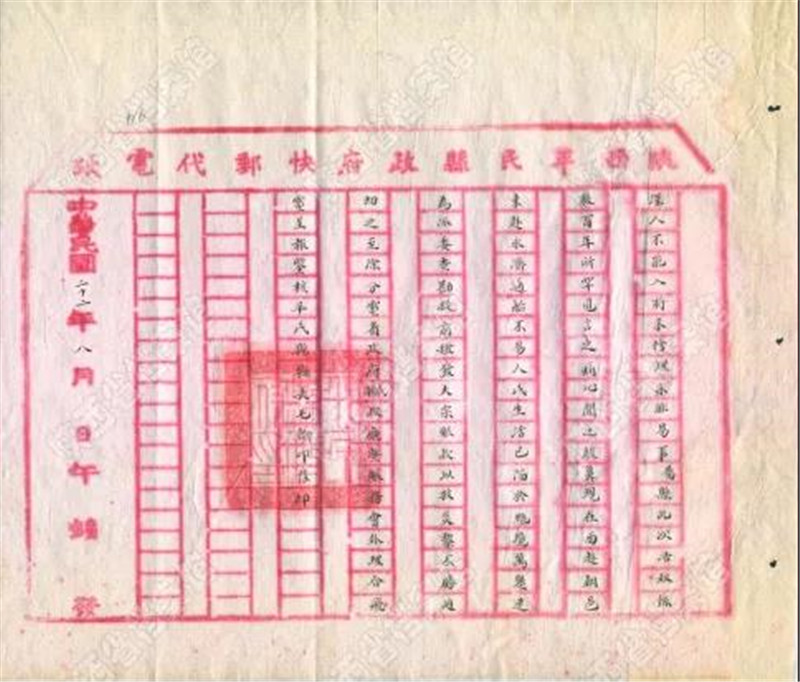

这一张是陕西省档案馆馆藏的民国二十二年(1933年)8月26日,陕西省水利局关于平民县先后水灾及水势情形等给平民县政府的令

暴雨对黄河流域的影响是巨大的,沿黄各州县纷纷受灾。平民县甚至因此改变了自己县城的治所所在地。平民县于民国十八年(1929年)二月二十八日成立。最早的县城位于河东(旧)大庆关城处(陕西省唯一的河东县城,即今天永济蒲津渡遗址景区西侧位置),当时因水患频繁,城郭屡修屡毁。据《大荔县志》载,民国二十二年(1933年)夏,由于陡降暴雨,黄河东流永济故道,平民县城大庆关陷入河心。大庆关作为县城只有短短4年时间,不久即遭黄河水覆之灾,民国二十三年(1934年)迁黄河西岸堤浒村东。民国二十五年(1936),政府将县城迁往河西的平民镇,即今日大荔县之平民镇驻地。

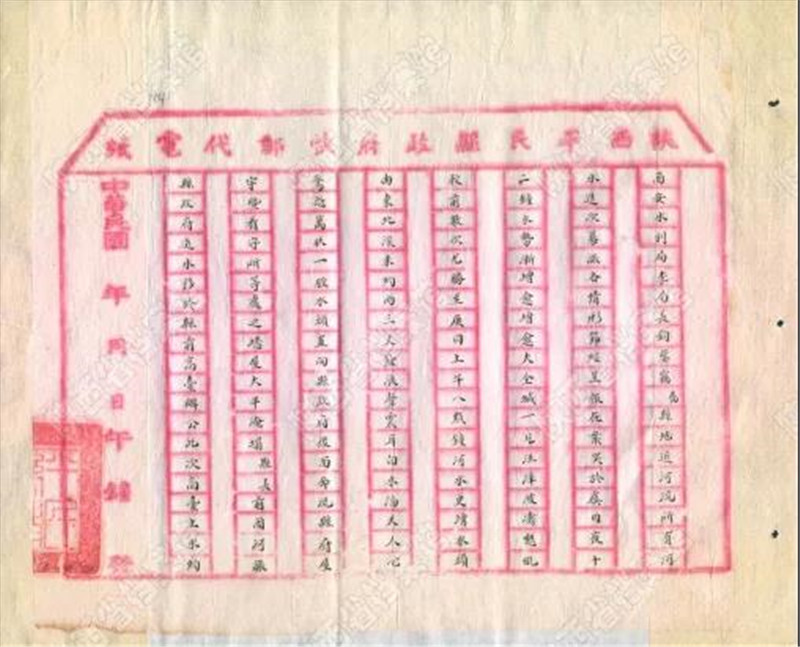

这是一组陕西省档案馆馆藏关于民国二十二年(1933年)平民县县长呈报水灾详情给陕西省水利局的档案

该组档案详细记录了民国二十二年(1933年)平民县的水灾经过和惨状:“平民县近地河流迭次暴涨,……一股水头直向西面奔流,顿时将西街西面数十家民房全部冲倒,县城居民商户急登屋顶树梢暂避水患,房内衣物随波逐流,顷刻塌房之声不绝于耳,距水近者,屋倒人落水中,当被水冲去,满城之中,民众哭嚎,惨不忍闻……此次浩劫是百年所罕见,言之痛心,闻之酸鼻,现在西赴朝邑,东赴永济通船不易,人民生活已陷入绝境。恳请速速委派勘察提前拨发大宗赈灾款,以救灾民不胜感激。”

民国三十一年(1942年)夏季黄河洪水,是有详细记录另一次水灾。这一年夏天,黄河暴涨,龙门洪峰流量24000立方米每秒,灾及韩城、合阳、平民、朝邑、华阴、潼关等县,灾民68000多人,伤死740人,下落不明者300余人,淹没冲毁耕地500800亩,冲毁房屋7300余栋。这次黄河洪水还导致渭河倒灌。

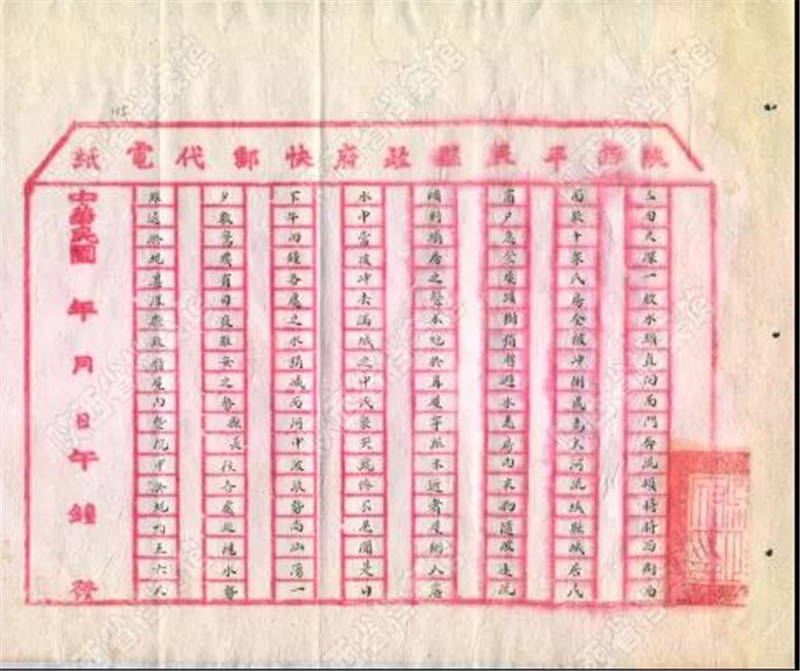

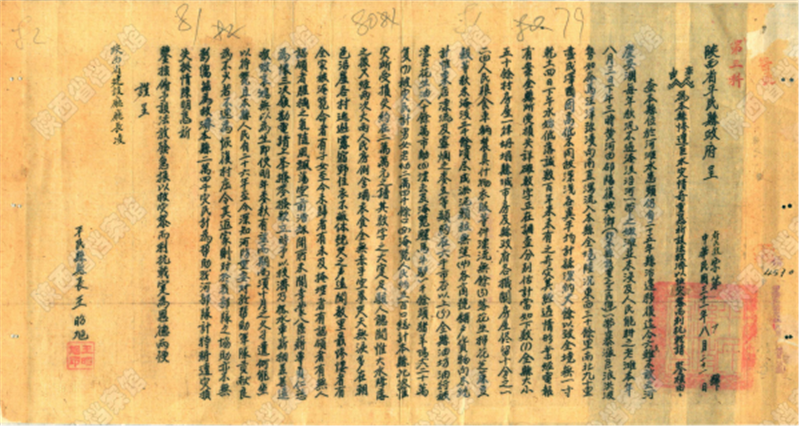

这是陕西省档案馆馆藏的一份民国三十一年(1942年)8月21日平民县县长王昭旭给建设厅的呈

这份档案主要记录了平民县县长王昭旭“为本县惨遭巨水灾情奇重肯祈设法救济以恤灾黎而抗战”的事由,同时,也详细记录了平民县受灾具体情况的统计数字。

02.黄河易发水灾的主要原因

陕西黄河流域段的灾害多种多样,主要有旱、涝、蝗、地震等自然灾害。然而就黄河自身而言,其最主要的灾害还是水灾。黄河易发水灾的第一个原因是由于这里地处北温带大陆性气候区,雨旱季节分布不均,降水集中在夏秋之交,降雨大约占全年总量的70%左右。降雨多而集中,河道无法宣泄,水势急下,骤至的暴雨顺坡而流,冲毁房屋,破坏力极强,从而导致河面上涨危及堤防甚至提坝决口淹没农田。第二个原因是冬春之交的时候,有时也会出现另一种灾害——凌汛。第三个原因是明清以后黄河流域植被破坏严重,黄土高原水土流失加剧,河流泥沙剧增,致使河道淤积、游荡摆动,洪水灾害愈加频繁。第四个原因是,民国时期,经济不甚发达,加之长期面临着战争的威胁,经费有限,国民政府无力修葺各类护堤护岸工程。即使连以往的防洪工程也无法很好的维护,致使黄河水患更加严重。

03.民国政府应对黄河洪灾采取的措施

面对黄河洪灾频发,给百姓带来巨大灾难,国民政府也制定了一系列的措施加以应对。既有防汛之前的积极举措,也有洪灾之后的善后措施:

一是植树造林与水土保持。生态环境尤其是植被变化直接影响水沙条件的变化。历史上出于防风护岸的目的,黄河滩曾创办林场,营造防护林带。民国二十三年(1934年),邵力子任陕西省主席时,派省林务局副局长芬兹尔博士(德国人)来平民县勘察设计,翌年(1935年),在严家滩成立平民林场。至民国三十八年(1949年)黄河防护林达75777亩。森林植被的蓄洪滞水对于防止黄河洪水决溢起到了积极作用。

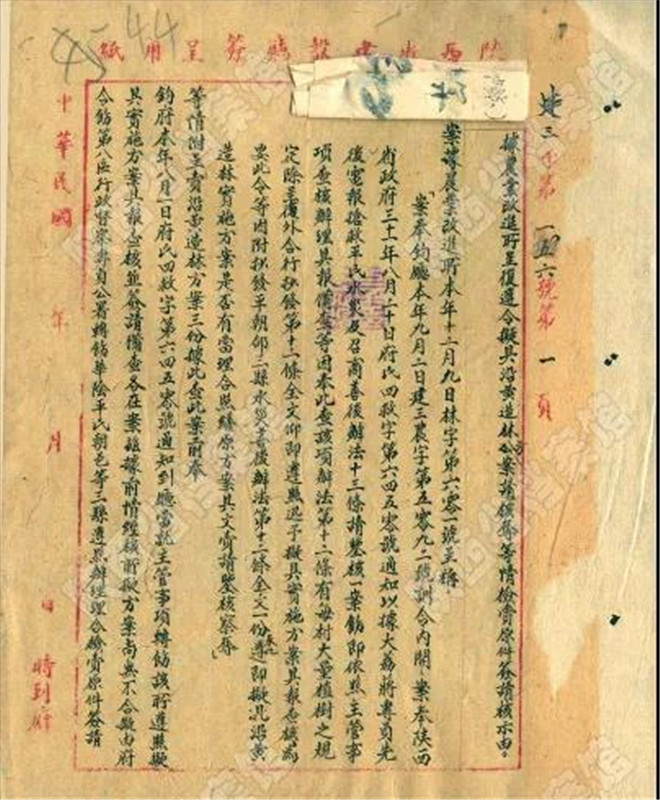

这是陕西省档案馆馆藏的一份民国三十一年(1942年)陕西省建设厅下发的一份关于让沿黄居民大量植树造林的令

二是人口流动与迁移。河水泛滥、河道崩岸、毁没滩田,逼迫沿黄居民内靠或远迁,形成区域内人口流动。河道移徙,滩地出现,滩地资源又吸引着人口迁入。民国十八年(1929年),黄河大水东移露出大片滩涂,为开发新的滩地,冯玉祥在黄河滩成立平民县,向全国发出招垦告示。区域内的村庄迁移、人口流动,大多属于沿黄村庄遭受河灾以后的后靠性迁移。一般从低处迁于高处,或从距河较近的地方迁至稍远的地方,或者从河此岸迁至彼岸等。民国二十二年(1933年)黄河暴涨,平民县政府将县城从大庆关迁至黄河西岸堤浒村东,即为此等迁移模式。沿黄居民人口迁移还有一种形式,可称之为“顺流性迁移”,即村庄遭受河灾以后,部分居民顺流而下迁居。

这是陕西省档案馆馆藏的一份民国二十三年(1934年),陕西省水利厅关于据平民县印委会呈此次黄河暴涨将新筑移民房屋冲毁拟由县长负责督饬各村努力恢复一案给陕西省民政厅的文件

三、国民政府的救灾与义赈。民国二十二年(1933年)百年难遇的洪灾发生后,国民政府还是重视的。8月19日,国民政府即命令“黄淮两委会,着陕、豫、鲁、皖、苏各省府联合防堵,并筹赈济。”8月30日,国民政府召开行政院会议,讨论黄河水灾赈济问题。会议决定成立黄河水灾救济委员会及黄河水灾救济护员会总办事处。陕西省全省在这次水灾中损毁巨大,也成立了省一级的黄河赈灾委员会。由于当时经济状况不佳,中央政府拨款微薄,省一级政府财力也十分有限。除官方赈济外,义赈也在这次黄灾救济中发挥了很大的作用。9月1日,上海各慈善团体组织黄河水灾急赈联合会,与济生会联合放赈。全国各界人民团体捐钱捐物,对缓解灾情起到了积极的作用。

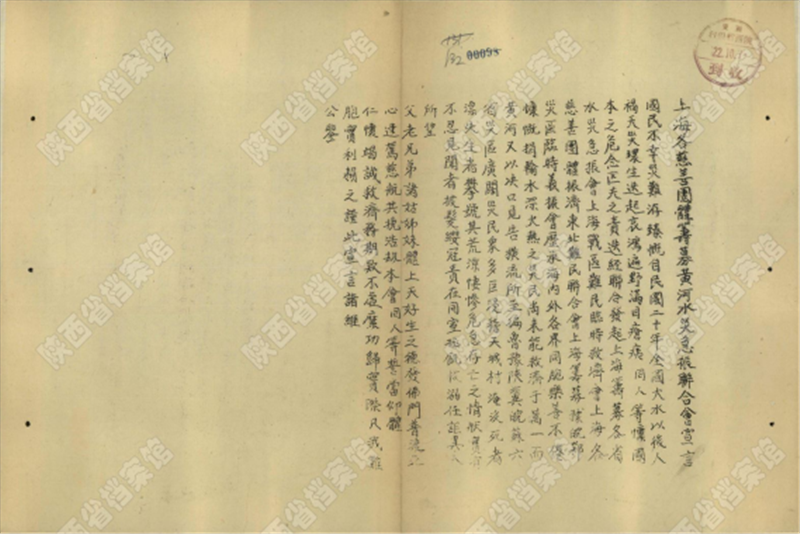

这是陕西省档案馆馆藏的一份档案,内容是关于上海各慈善团体筹募黄河水灾急赈联合会的宣言

民国时期陕西黄河水患频仍,既有自然的因素,也有人为的因素,这一时期,社会动荡,战争频繁,河防长久失修,且频频遭人破坏,导致沿黄居民灾害空前,国民政府虽然制定了一系列的应对水灾的措施,但是依然只是治标不治本,面对黄河水灾所起到的作用微乎其微,值得我们反思。

今年六月份以来,我国大部分地区迎来持续降雨,呈现出影响范围广、持续时间长、局地强降水重叠度高等特点。陕西进入伏汛期以来,黄河上游、中游、支流降雨量增加,而且多暴雨,黄河流量大增,防汛压力突出,黄河水患一直就像一把利剑一样悬在头顶。可以说,黄河水患与治理将会长期伴随我们,成为中华民族伟大复兴中,人与自然既和谐又斗争的重要课题。