说起安吴堡青年训练班革命旧址大家可能不太熟悉,但说起一部去年很火的电视剧很多人都耳熟能详,这便是宣传陕商的电视剧《那年花开月正圆》,不仅电视剧在此拍摄,剧中描述的故事也是真实历史事件,安吴堡青年训练班就是在这座陕商大宅子的基础上建成,它们之间有怎样的渊源?青年训练班有什么历史故事?这座旧址的现貌又是怎样呢?这期【档映陕西】就带大家实地探访、了解故事。

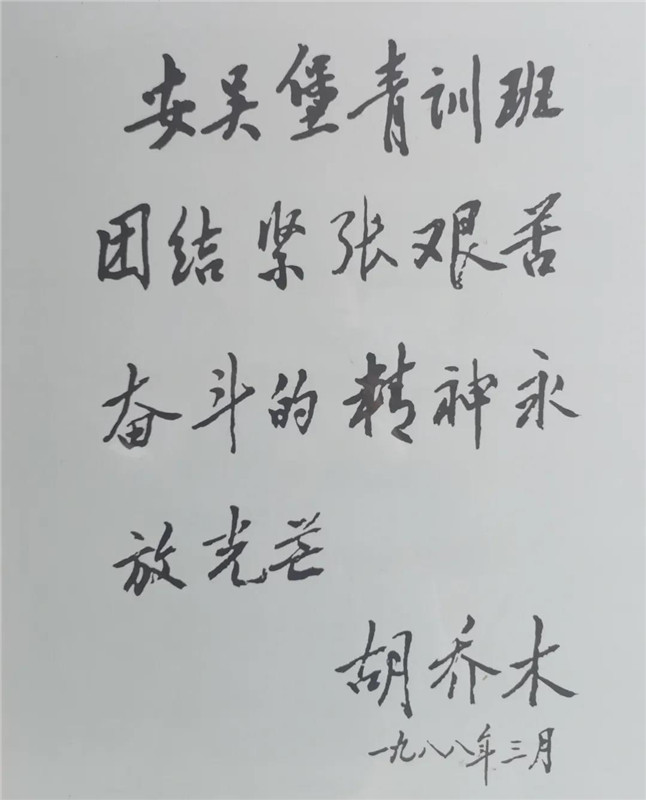

安吴堡的历史与“青训班”的渊源

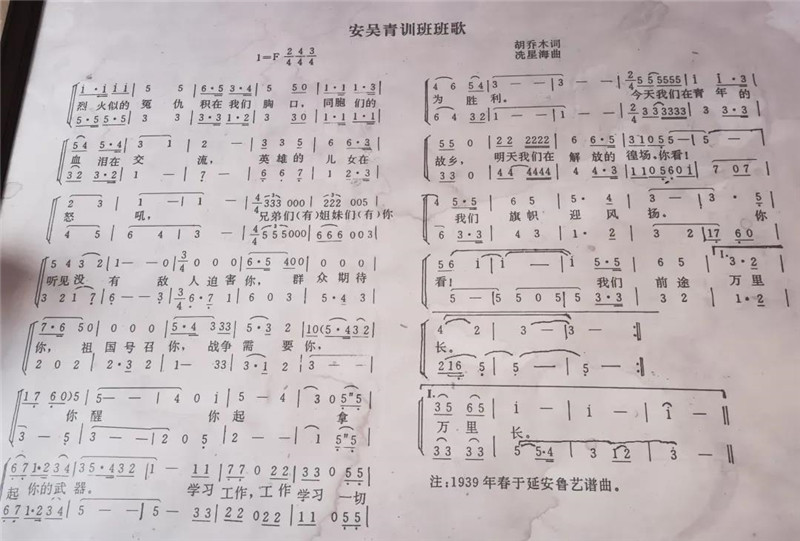

(安吴堡当年的城墙)

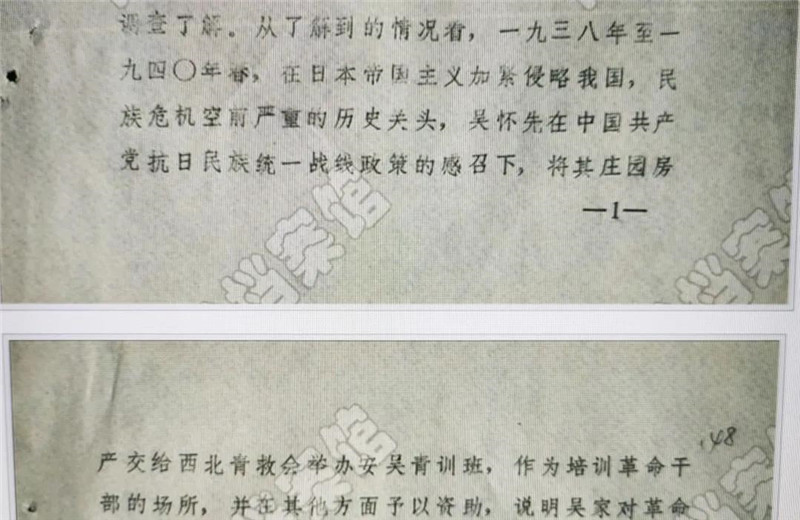

安吴堡位于泾阳县以北16.2公里处,据资料记载,唐朝初期吴姓人家就由江苏迁至此地定居,在这里安家的1400年间,安吴堡随着吴氏家族的兴盛而繁荣起来,经商种类涉及茶叶、皮毛、盐业、药店、粮食、油坊、棉花等,清朝中期达到鼎盛时期,成为全国“屈指可数”的“盐商巨贾”。传至十二代吴聘时期,由于长江发大水,长江流域的盐库遭到重创,吴家盐业损失惨重,家族产业曾经一度非常低迷,到了清末,为重振家业,寡居的吴周氏(吴聘之妻)慷慨解囊、救国救难,因此被慈禧太后收为“义女”,并赐“一品诰命夫人”。在吴周氏的教育下,她的养子吴怀先觉悟也很高,抗日战争初期,他将庄园无偿捐出,成为中国共产党培养青年干部的基地。1937年10月至1940年4月,由中共中央青年工作委员会和西北青年救国联合会共同创办的“战时青年训练班”培养了来自全国各地数以万计的爱国青年参加革命,在中国青年运动史上立下了不朽的丰碑。

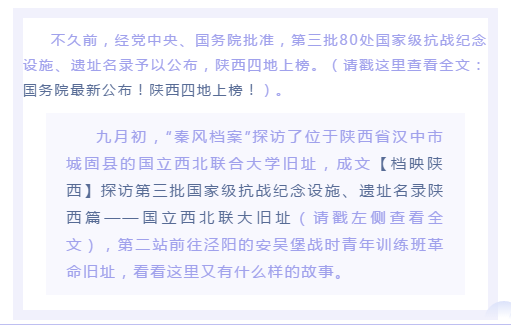

(馆藏档案关于安吴“青训班”的记载)

“青训班”的档案故事

1937年9月下旬,经中共陕西省委贾拓夫等负责人与中央青年部长、西北青救会主任冯文彬倡议并征得中央同意后,安吴“青训班”开始筹备。

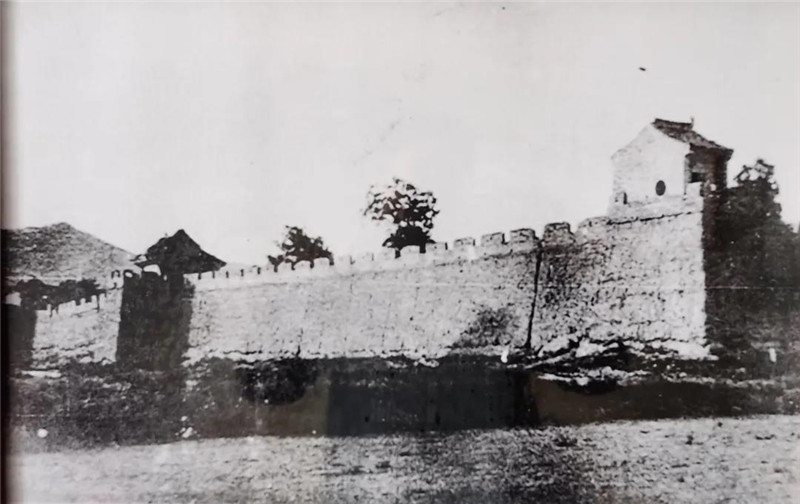

1937年10月11日,“青训班”在泾阳县斗口农场正式开班,全称“战时青年短期训练班”。冯文彬担任班主任兼教员,有学员150余人,主要学习抗日民族统一战线基础知识、抗日军事常识和青年群众工作。第二期时迁到云阳镇,有学员200余人,学习时间20天,由西北青救会宣传部长乔木(胡乔木)担任副主任。

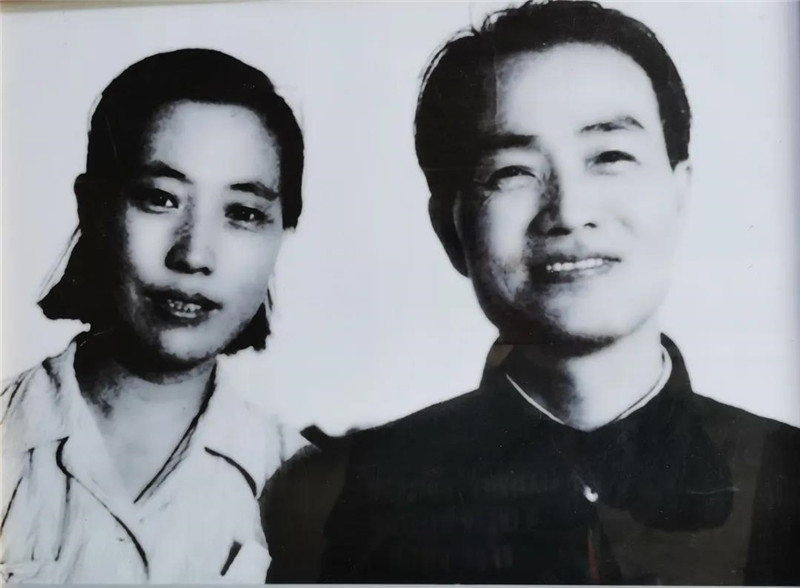

(胡乔木与夫人谷羽的合影)

毛泽东曾充分肯定了“青训班”的形式与内容,并指示要敞开大门、来者不拒,大量吸收青年知识分子参加革命,同时令中央有关方面从干部力量和物资供给上大力支持,并选派了一批经过长征的红军干部和具有理论水平的干部到青训班工作,从第三期起,许多外省爱国青年来校参加学习,学员人数增加到300人左右,结业时学员超过500人。

(第四期受训期满时,第五期学员开欢送会)

1938年1月,由于校舍紧张,青训班从云阳镇迁至安吴堡,从第四期短训班开始,每期结业学员人数均超过1000人。4月,“战时青年短期训练班”改名为“战时青年训练班”,发展进入鼎盛时期,全年连续举办了10期,训练青年上万名,80%以上的毕业学员到陕北公学和抗大继续深造,少数被分配到抗日民众团体从事抗日救亡的组织和宣传工作。9月至11月,按照全国党的青年工作人员会议主张,“青训班”改名为“中国青年干部训练班”,开始担负中、高级青年干部的训练。1939年“青训班”被迫中断训练干部计划,8月将主力并入华北联大,1940年4月13日,“青训班”得到通知撤离泾阳。

“青训班”在泾阳的两年半时间里,共办班14期,组建连队127个,培训学员1.2万多名。据馆藏资料记载,那时的“青训班”主要教习几个方面的内容:马克思主义理论教育、军事教育、政治观教育,并着重让学员们了解中国当时的社会状况,此外还有操场动作、游击战术等和抗战有关的知识等。主要采取理论和实际相结合的教育方式,开展纪念活动、丰富宣传渠道,组织学员利用节假日和课余时间深入农村、集市搞社会调查,演抗日戏,教唱革命歌曲,宣传抗日救亡,那时最受学员欢迎的方式是“竞赛”,“墙报”“读书”“爬山”“技能学习”“不吃零食、不进馆子、不抽香烟、不擦雪花膏”等,都能成为竞赛的内容。

(“青训班”与当地民兵的合影)

“青训班”还成立了自己的剧团,还有自己的刊物《西青救与青训班》,学员们白天在街头进行救亡宣传,写标语、做演讲,揭批日寇罪行,号召群众为抗战出钱出力,晚上在姚家巷小学指导学生排练抗日文艺节目,并协助姚家巷小学成立了中华民族解放先锋队。又将云阳小学的少先队改为儿童团,成立了云阳小学青年救国会,并在安吴堡周围各村成立青年救国会和抗敌后援会农民支会等组织,掀起抗日救亡活动的高潮。

(教孩子们唱抗日歌曲)

那时学习的条件十分艰苦,学员们席草而卧、席地而坐、露天上课。没有钱购买文具纸张,他们就买来染衣服的颜料自制红、蓝墨水,制作沙盘代替纸张。为了减轻边区政府负担,他们到淳化县亮马台开荒800余亩土地种菜,在学校驻地的嵯峨山开荒80亩,种植谷子、土豆、蔬菜等,还建起青年农场,开办了豆腐作坊,购置了4台织布机和1台缝纫机,办起了自己的青年农场,实行生产自救。

(“青训班”在亮马台开荒后返回指挥部的情景)

“青训班”与当地村民的关系也非常好,曾多次组织学员帮助驻地群众修路、收种庄稼,通过训练民众,发展党员,建立了4个农村党支部。“青训班”撤离时,由于夜间急行军,几个女学员便将子女托给当地群众抚养,直至全国解放后才母子团聚,这些“青训班”与群众间的感人事迹至今仍在当地广为传颂。

“青训班”对人才培养作出的贡献也是不可磨灭的。据载,“青训班”学员毕业后,或被送到延安抗日军政大学、陕北公学、中共中央组织部的训练班继续学习,或前往国民党友军或抗日民众团体,从事抗日救亡宣传工作,或被派到敌后抗日根据地或抗战前线直接投身抗日战场,在各条战线上从事抗日救亡运动,推动了抗日青年运动的发展,促进了中国青年统一战线的建立,谱写了中国青年运动的光辉篇章。

正如毛泽东在1939年10月5日为纪念“安吴堡战时青年训练班”创办两周年的题词:“带着新鲜血液与朝气加入革命队伍的青年们,无论他们是共产党员或非党员都是可贵的。没有他们,革命队伍就不能发展,革命就不能胜利……”