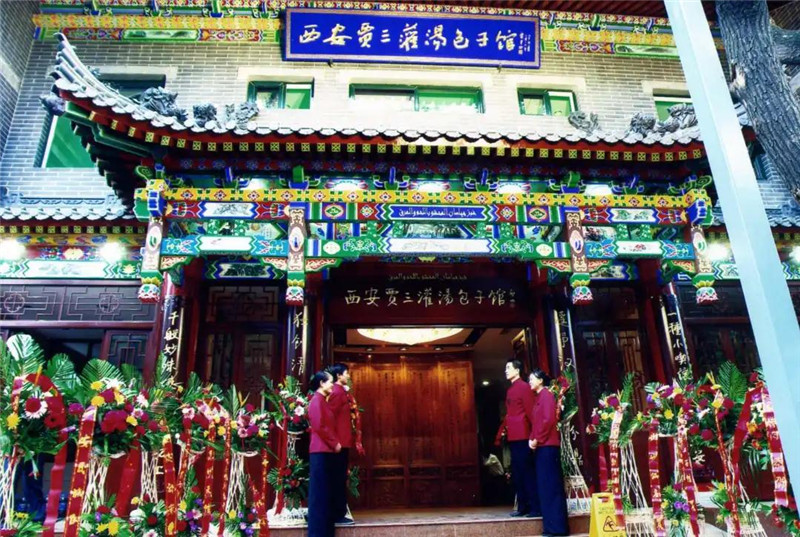

“贾三”灌汤包这家老店,坐落在回民街的主街上,顺着被饕客们踩得锃亮的青石板路,走到最中央的位置就到了。在红蓝色招牌上面悬挂着一块“谨勤和”的砖雕门头,这块门头距今已经有120余年的历史了,就是它开启了“贾三包子馆”的今生。

馍——包子——灌汤包 南北融合带来舌尖上的美味

据贾家的族谱记载,老贾家落户于西安要追溯到明天启五年(1625年),贾家祖先贾明心从南京水西门迁于西安。贾氏家族起初以“凡事不求人,自治自救,其家无源,自立自强”为家训。

后来,贾家开始经营食品,历经五代人,为适应清朝民众对生活的基本需求开设了“馍庄”和“面坊”,因为清朝当年有“民间不得私设局所”的律令,贾家挂出了“水西门伙食局”的招牌,在危难时期赈济灾荒,救民于水火,因此长安府衙特批这种非常时期的非常行为,并且亲手题写“积信堂”匾额一块,意在“存信存善,求达求雅”。清光绪十年(1884年)发展成为包子铺,第一代传人贾玉林、贾玉宝兄弟在西安回坊创立的馍庄,那时主要经营烙蒸面食。

清光绪二十九年(1903年),承字辈贾承齐、贾承魁等兄弟在西安回坊麻家什字开设了馍庄、粮行、醋坊、浴业,形成了三角四铺的“四红”兴盛态势,那时的馍庄开始经营带馅的面食。民国期间,传至纯字辈和永字辈经营,贾家包子面点品种不断增多。随后,贾氏家族创出了积信堂、谨勤和等贾家清真字号,这就有了文头提到的那块原本悬挂在麻家十字老店的“谨勤和”砖雕门头。据传承人介绍,灌汤包是家中的女主人将南方做法带到回坊,再加上“清真”的食材和配方,在包子馅中注入牛骨髓“高汤”,包子馅含汤味美,西安才有了“灌汤包”。

开枝散叶 将面食文化发扬光大

贾家的产业传到第三代开始开枝散叶,第三代传人纷纷用祖传的手艺做出了选择。解放后,第三代传人贾纯纪、贾纯智、贾永宽、贾永信因公私合营进入国营饮食企业成为行业骨干。贾纯纪曾在“老孙家”“同盛祥”“一间楼”任面点师,还在60年代烹饪技能大比拼中被授予高级技师,并为来西安的刘少奇、朱德、习仲勋等革命老前辈表演制作绝活。贾纯孝、贾纯英、贾纯善则带领家族成员一直经营面点与汤包业及其他贾家产业,包子面点及浴业一直传承至今。

西安人爱吃面食,更爱吃包子,经营汤包的第三代传人便专心钻研这一门技艺。贾纯孝的妻子刘敏也是贾三的继母,江苏启东人,20世纪40年代落籍西安,20世纪50年代嫁入贾家,在贾家几十年的餐饮发展中,把一种江浙口味的“灌汤”特色溶入到贾家包子之中,为贾家包子增添了新的内容和特色。如果说“贾家包子”的“皮薄如纸、筋韧柔穰”是祖辈经营“面庄”的经验、“佐汁香浓”是经营“醋坊”的私家绝活,那么,刘敏的努力则又丰富了贾家包子“馅嫩含汤”的“江浙特色”。从而使“皮薄如纸、筋韧柔穰、佐汁香浓、馅嫩含汤”的“贾三灌汤包”成为了四大著名特色“清真妙品”之一。

上世纪八十年代,贾纯孝之子贾志亮(贾三)再做改良,形成了今天形如石榴、状似元宝、皮薄如纸、筋韧柔穰、馅嫩含汤,佐汁香浓的标准化的贾三清真灌汤包,深得广大消费者的喜爱。在器具上,贾三还成功研制出获得国家专利的“中华贾三果木笼”,这种笼屉能够经受得住强火,使得包子快速蒸出,一方面保留了香味,另一方面营养成分也保持得更好。笼屉出锅即上桌,食客们还能闻得到蒸笼的木头香味,这在当年是全国独有的以笼呈现的健康美食,热气腾腾、香气十足,既有北方的洒脱大方,又有南方的精雕细琢,贾三灌汤包这独特的食物让食客们流连忘返。

(各个年代笼屉的变化)

(专利“果木笼”)

猛火快蒸 求精求稳 造就刚刚好的灌汤包

说到贾三,虽是家族产业,贾三并不是一开始就从事这行的。18岁担任西安市环保设备厂生产主任,20多岁时,他担负西安市工业除尘设备厂厂长的重任,一干就是十几年。从小练就了高超面点技艺的贾三,因为有这样的经历,拓宽了眼界,他知晓不能因方圆周边的口碑而满足,不能久处在家庭作坊的发展模式中,于是他走南访北、博采众长,对包子的烹制工艺进行改进,利用现代科技手段对灌汤包子汤料的配制、馅料的生产加工过程进行改良,对包子加工设备、设施进行改造创新。贾三率先使用增大受热面积的燃气灶,保证了 “灌汤包子”对火候的要求,形成了“强火瞬间,以汤醉肉,以气化汁”的灌汤包子制作新理念。

为了找到一个理想的蒸笼垫子,贾三深入到制造垫子的故乡进行调查了解,到村里找最好的加工者。经过十年的时间才研制出了用核桃木、苹果木、梨木加工而成的“贾三果木蒸笼”,有了这些加持,“贾三灌汤包”当时被美誉为“清真第一笼”,并迅速获得了广大消费者的认同。在贾三的事业中,夫人何院贤起了举足轻重的作用。何院贤是名牌食品“何家麻花”的传人,祖父何文寿曾把“何家麻花”做得有声有色,以经营何家麻花和其它面点油货享誉西安。何院贤把出自于何家“油”与“面”的绝技无私地“嫁接”给了“贾家包子”,她是贾三事业里最无私、最智慧、最得力的助手。

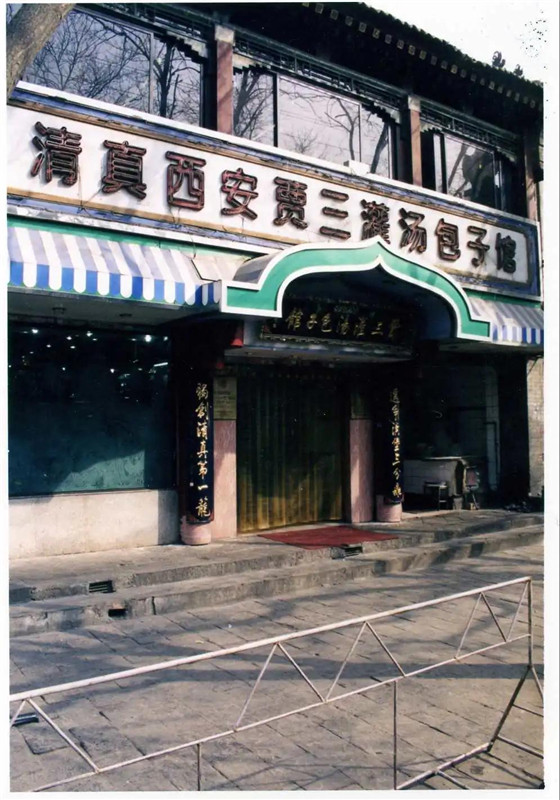

(1985年老店)

(19年前北院门店)

(1991年北院门店)

(1993年北院门店)

(2006年北院门店)

当“贾三灌汤包”的影响越来越大后,贾三果断在坊上建起六层古建,这就是我们熟知的位于回民街黄金位置的“西安贾三清真灌汤包子馆”,随后又在土门开设了分店,如今北京也有一家分店了。面对市场的冲击,贾三紧跟时代创新,但却一直崇尚“经典的”“可流传的”理念,将包子皮、馅料的变化往养生、健康、绿色的路子上引导,不仅开发了多彩包子,馅料更有牛肉、羊肉、牛尾、三鲜、海鲜、地软等多个品种。

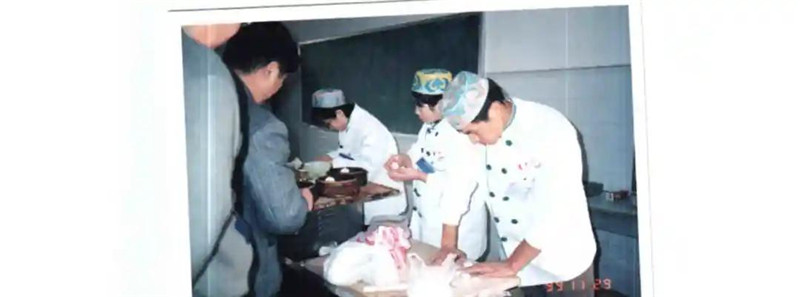

(20年前包子加工的场景)

(现在的包子加工场景)

客流量太大,开了分店,人手又不足,如何保证口碑是一个很大的问题。不嫌麻烦的贾三决定由总店配送半成品到分店进行加工,北院门店旁边的加工部便起了很大的作用,一方面可以将大体力活交给机器,如熬汤、和面、揉面等,另一方面加工部每天将分好的面剂子(每个包子的面团克数和大小都是有严格标准的)、和好的馅料配送给西安其他的两家店。求精求稳的贾三终于将这一枚小小的灌汤包做成了西安代表性的食物,产品好荣誉自然来,获得了“百年老字号”“中华老字号”“中华餐饮名店”“中华名小吃”“陕西省非物质文化遗产”等众多的荣誉和资质认证。

(加工部)

如今,“贾三灌汤包”四家店的员工有数百人,北院门店也有百余人,每逢节假日,慕名而来的食客络绎不绝,不仅会将四层楼坐满,甚至在门口大排长队。这蒸蒸日上的景象,不就正好印证了贾平凹在《朋友》一文中对“贾三灌汤包”的描写:“一种小吃能让你记住西安,千般妙味使人留恋坊上。”

(资料图片由“贾三灌汤包”提供)