江山就是人民、人民就是江山,打江山,守江山,守的是人民的心。中国共产党根基在人民,血脉在人民,力量在人民。在“百年恰是风华正茂”展厅的第四篇“人民的力量”中,就展示了林县人民修建红旗渠的两件档案资料,这正是中国共产党一切为了人民,一切依靠人民的真实写照。

20世纪40年代之前的林县十分贫穷,全县山岭起伏、沟壑纵横、土薄石厚、十年九旱。“光岭秃山头,水缺贵如油,豪门逼租债,穷人日夜愁。”正是昔日林县人民世代挣扎饥寒交迫之中的真实写照。1949年林县解放,党和政府给予了林县极大的关注,先后打了两千余口井,但对一个地域广阔的贫困山区仍是杯水车薪。1957年,林县县委提出“重新安排林县河山”的号召,修建了三座小型水库和英雄渠,但仍然摆脱不了干旱的威胁。多年同旱魔抗争的林县领导认识到,要从根本上解决干旱问题,必须采取引蓄相结合的方法,将山西的漳河水引入到河南林县,除此别无选择。但是要用锤头、铁锨、双手在悬崖绝壁上开挖几千公里渠道及建造几千座附属建筑物并非易事。

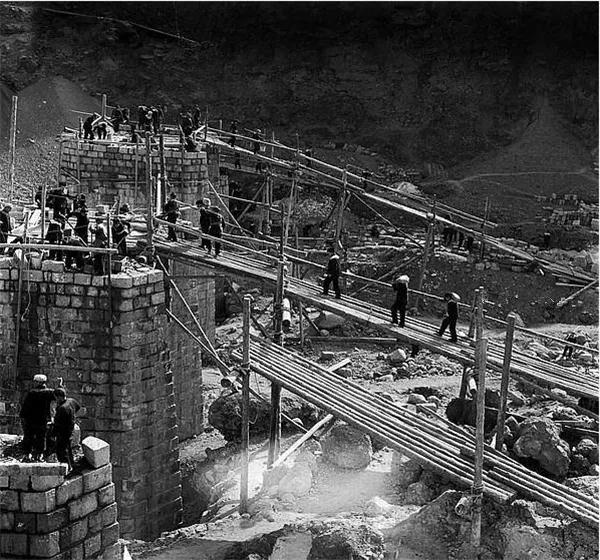

为了彻底摆脱贫困,林县人宁愿苦干不愿苦熬。1960年,毛主席多次指示必须大兴水利,给林县人民开凿红旗渠奠定了基础。1960年2月,在三年自然灾害生死攸关的形势下,林县县委召开了“引漳入林”实施大会,发布了《引漳入林动员令》,动员令说:只要我们依靠群众,依靠人民公社集体经济,再加上虚心学习外地先进经验,漳河水一定会服服帖帖地听人呼唤与使用。条件是艰苦的,任务是艰巨的,在县委县政府的领导下,广大农民组成的建渠大军充分发扬不怕困难、敢于斗争、敢于胜利的精神,开赴太行山的漳水河畔,从此揭开了红旗渠工程的序幕。据当地老人回忆,“那个时候生活困难,没有饭吃,就派专人到处挖野菜煮着吃,肚子虽然空落落的,但没有开小差的。当时大家伙想法很简单,就是我们苦干一辈子,让后代享福!”

从1960年2月动工到1969年7月支渠配套工程全面完成。十年间,勤劳勇敢的30万林县人民,仅仅靠着一锤、一铲、两只手,共削平了1250座山头,架设152座渡槽,开凿211个隧洞,修建各种建筑物12408座,挖砌土石达1515万立方米,在太行山悬崖峭壁上修成了全长1500公里的红旗渠,仅修成的总干渠就达70.6公里,被称为“世界水利第八大奇迹”。红旗渠结束了林县人民十年九旱、水贵如油的苦难历史,同时孕育了自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献的“红旗渠精神”。20世纪70年代,周恩来总理曾自豪地告诉国际友人:“新中国有两大奇迹,一个是南京长江大桥,一个是林县红旗渠。”外国专家在参观红旗渠后谈到:“我真正体会到毛泽东教导的‘人民,只有人民,才是创造世界历史的动力’”。

求木之长者必固其根本,欲流之远者必浚其泉源。新的百年征程上,中国共产党必将牢记初心使命,坚定理想信念,践行党的宗旨,永远保持同人民群众的血肉联系,始终同人民想在一起、干在一起,风雨同舟、同甘共苦,继续为实现人民对美好生活的向往不懈努力,为党和人民争取更大光荣!