今年4月28日,历时13年的筹备,全国首座考古学科专题的博物馆——陕西考古博物馆全面试行开放,数月间成为了新网红,它的亮相标志着中国考古“陕西时刻”的到来。

众所周知,陕西是周、秦、汉、唐故都之所在,史迹遗存极为丰富,据官方数据显示,截止2020年底,陕西共有各类不可移动文物4.9万件,可移动文物超过774万件,妥妥的文物大省。陕西考古博物馆系统地介绍了陕西考古的诞生、发展和成熟历程,将庞大的文物资源呈现在大众面前。

本期我们就跟随“考古圣地 华章陕西”的主题来梳理陕西考古的脉络,了解一下文物大省的家底儿。

金石稽古 证经崇礼

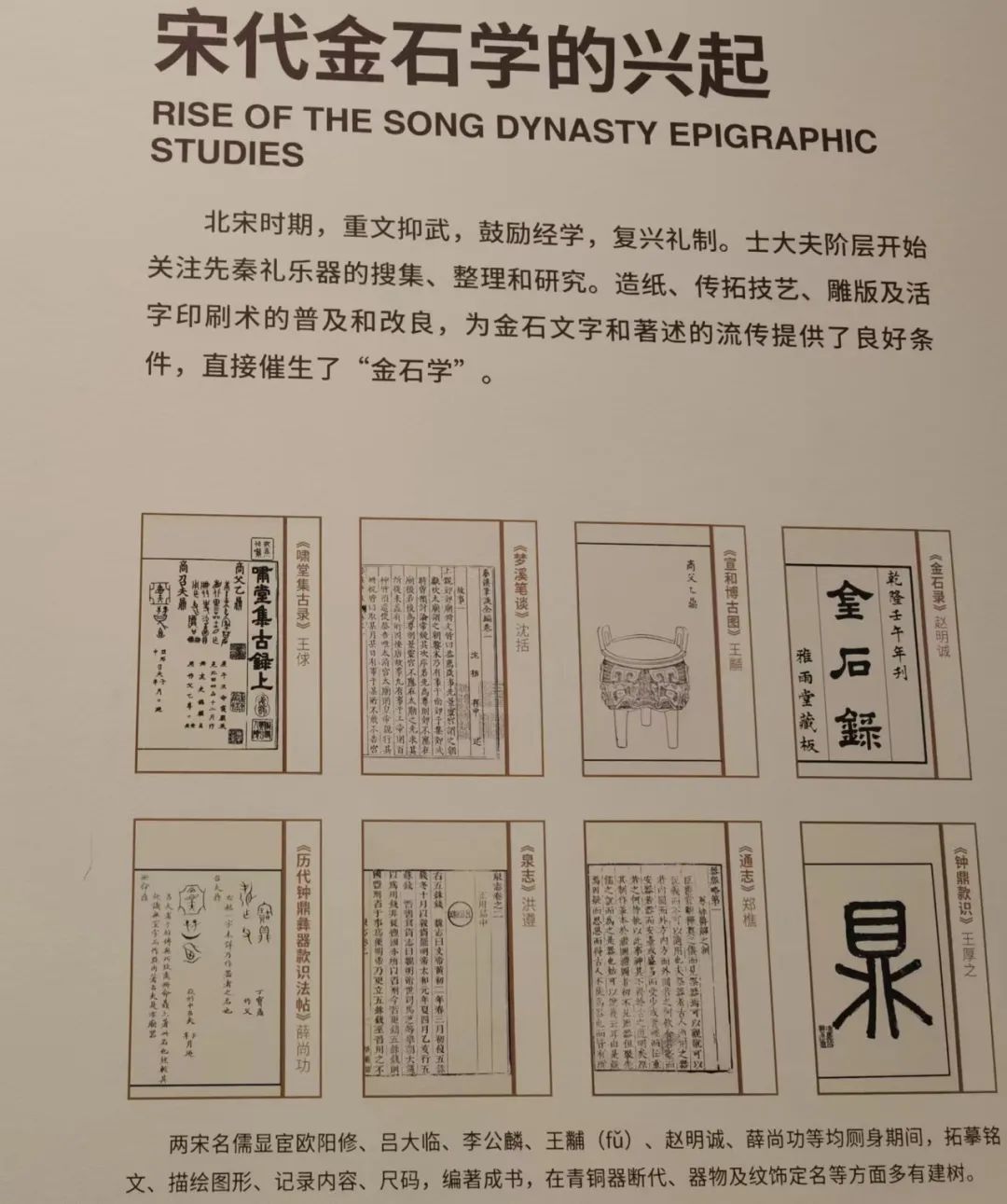

雅号博古、格物致知。中国人收藏古物之好,始于周代,积习于汉唐,至宋代蔚然成风,钟鼎碑碣、稽古究学的金石学应运而生,被赋予证经崇礼的时代意义。金石学是中国考古学的前身,它是以古代青铜器和石刻碑碣为主要研究对象的一门学科,偏重于著录和考证文字资料,以达到证经补史的目的,特别是其上的文字铭刻;广义上还包括竹简、甲骨、玉器、砖瓦、封泥、兵符、明器等一般文物。

金石学形成于北宋时期,欧阳修是金石学的开创者,其学生曾巩的《金石录》最早提出"金石"一词。公元1092年,金石学家、京兆蓝田(今陕西蓝田)人吕大临编撰了《考古图》,著录古器物200余件,其著录方式与现代博物馆和考古学中的文物信息登记颇有异曲同工之处,在编古器物书的体例方面多有建树,该书是流传至今的最早的古器物图录。1921年,河南渑池仰韶村的发掘开启了中国现代考古学大门,距离吕大临著录《考古图》已过去829年。

清代王鸣盛等人正式提出"金石之学"这一名称。清代乾嘉时期,受风靡一时的考据学牵引,金石研究日益兴盛、名著丛出,为近代考古学的萌芽准备了良好的学术环境和大量的研究资料。金石学虽保存下许多有价值的铭刻资料,考证出不少古器物的名称和用途,但未深入分析古器物的器形和花纹,未进行断代的研究,始终没有形成完整的学科体系。

科学考古 兴史教国

陕西境内第一次科学考古活动——宝鸡斗鸡台遗址发掘

1921年起,国内考古学术团体纷纷建立,陆续在陕西开展考古工作,为陕西考古乃至中国考古的发展积累了大量资料。

1932年,西京筹备委员会在陕西开展文物调查、规划与保护工作,对汉唐帝陵、古建筑等进行调查,主要成果有《西京胜迹图》《关中胜迹图》《西京附近各县名胜古迹略图》。1933年,国立北平研究院在与陕西协商合作考古事宜期间,对西安附近郊县、关中西部诸县的文物古迹进行了初步调查。1934年,中央古物保管委员会考察周文王陵、武王陵、太公望墓、汉茂陵及霍去病墓等。同年,国立北平研究院与陕西省政府合组陕西考古会,在陕西开展考古工作,并积极为地方政府文物政策的制定和完善建言献策。1938年,国立西北联合大学历史系成立了“考古委员会”,1945年4月,国立西北大学历史系成立西北文物研究室。

陕西考古学会是陕西考古学史上最早运用现代科学手段实施文物调查、文物保护以及田野发掘的机构,主导了陕西境内第一次科学考古活动——宝鸡斗鸡台遗址发掘。

从1934年至1937年,斗鸡台经历了3次较大规模的考古发掘。发掘过程中,考古队员创新性地采用分区“探方式”发掘、以英文字母和数字编号法撰写发掘日志、规范记录等手段,奠定了现代田野考古发掘与整理的行业规范。斗鸡台发掘和研究在中国考古学发展史上留下了浓墨重彩的一笔,被认为是“中国考古学初步发展时期最重要的发掘项目之一”和现代考古研究的经典范例,标志着现代考古学在陕西的开端。

陕西境内开展的一系列早期考古活动,对新中国成立后的科学考古调查、发掘与研究产生了深远影响,一些重要遗址的考古工作一直延续至今。例如,1938年对张骞墓等汉中地区文物古迹的调查和发掘;1941年至1945年汉唐帝陵、古寺庙、摩崖石刻等艺术文物的实地考察。1942年,为寻找并确认文献记载的周代都城,考古学家石璋如对传说中的邰、豳、沣、镐等地进行调查,其中岐阳堡一带的调查报告《传说中周都的实地考察》奠定了西周都邑考古的基石。

从半坡到兵马俑——陕西考古震惊中外

1953年春,半坡遗址的考古发掘是中国考古学发展史上的一座里程碑,建立了中国聚落考古的半坡模式。半坡遗址从1954年至1957年先后进行了5次大规模发掘,是中国新石器考古第一次收获如此丰富的资料。新中国第一座史前聚落遗址博物馆在发掘现场建立,考古成果得以展示给公众,收到良好的传播效果。

1958年,陕西省文物管理委员会主导了第一次全省文物普查。同年11月,陕西省考古研究所正式组建,迅速开展调查发掘工作,发现了一批重要的史前和商周时期遗址:西周丰镐遗址、秦雍城、秦咸阳城、汉唐长安城、乾陵陪葬墓、耀州窑等。

上世纪60至70年代,何家村窖藏、章怀太子墓、临潼姜寨、秦始皇陵兵马俑坑、周原铜器窖藏等一批重要发现更是举世关注。1974年,秦始皇陵兵马俑坑的发现震惊世界,开启了持续至今的秦陵考古。

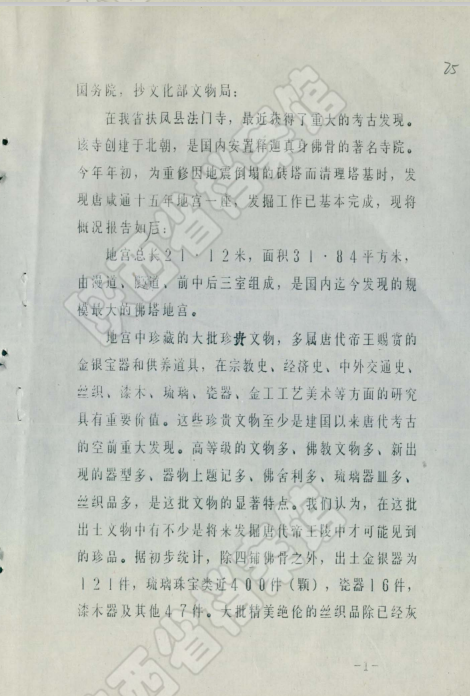

1979年中国考古学会成立大会在西安召开,1982年陕西省考古学会在西安成立,考古学迎来新的春天。20世纪70、80年代,陕西考古开启大规模发掘的势头,改革开放后陕西考古迈上快速发展轨道。法门寺地宫、汉阳陵、北周武帝孝陵、隋唐灞桥等重大考古发现不断刷新大家对陕西的认识,在此基础上建立的乾陵博物馆、法门寺博物馆、汉阳陵博物院、梁带村芮国博物馆等成为展现中华文明辉煌成就的重要载体。

2000年,陕西省提出成立陕西省文物考古研究院的申请,为现代考古学发展和学科建设打下了专业的基础,为考古发掘和文物保护工作提供了规范的管理和体制的保障。

顺应时运 考古扬帆

从1958年开始,陕西几乎每十年就有一个依托重大考古发现建设的博物馆出现,成为让世界了解中国历史文化的“金色名片”。自1990年开始评选全国十大考古新发现以来,陕西共有26项考古成果入选。半坡、周原、秦雍城、秦咸阳城、兵马俑、汉唐帝陵、汉唐长安城等遗址发现,揭示和实证了中华五千年灿烂文明与连绵不断的发展脉络。近年来,石峁、芦山峁、血池、杨官寨等考古新发现,韩城梁带村芮国遗址博物馆、统万城等博物馆及国家遗址公园建设,充分展示了中华文明起源和发展的历史脉络,彰显了陕西深厚的历史积淀,为提升陕西的文化自信贡献了考古力量。

进入21世纪,陕西考古步入了新的发展阶段。考古学已经从传统的经典考古学发展到包括地下考古、水下考古、航空考古、微考古等多种领域,考古学理论、方法、手段日趋多样化,现代技术被更多地运用在考古领域。依托丰厚的地下文物资源,陕西考古工作者与时俱进,提出了“考古发掘是基础,科技保护是核心,陈列展示是手段,服务社会是目的”工作原则,探索实施了“大范围调查、重点区域勘探、小面积发掘”的考古工作模式,得到国内外同行的高度肯定。

习近平总书记指出,“要运用我国考古成果和历史研究成果,通过交流研讨等方式,向国际社会展示博大精深的中华文明,讲清楚中华文明的灿烂成就和对人类文明的重大贡献,让世界了解中国历史、了解中华民族精神,从而不断加深对当今中国的认知和理解,营造良好国际舆论氛围”,为此,陕西考古始终遵循“请进来、走出去”的原则。

陕西考古工作机构先后与美、英、法、德、俄罗斯、瑞士、澳大利亚、日本、韩国、越南、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦等国家和地区的30多所知名高校与文博科研机构建立了良好合作关系。2009年,陕西省考古研究院与美国加州大学洛杉矶分校联合创办了“中美田野考古学校(杨官寨)”,先后接纳了美国哈佛大学、斯坦福大学等世界著名高校的90余名在读考古及艺术史专业学生前来学习交流。随着陕西考古实力在世界考古领域的稳步崛起,一批考古科研机构迈出国门、放眼世界,广泛开展国际交流与合作。陕西省考古研究院与西北大学、国家博物馆等单位组成联合考古队,在乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国进行了多项联合考古工作。

2019年8月,在陕西省委省政府的积极推动下,“陕西考古博物馆”破土动工,它是集科研、公众教育和社会服务于一体,是全世界首座展示考古工作和考古学科发展史的考古专题性博物馆,其展品是从陕西考古研究院在考古发掘和保护研究中积累的20余万件文物标本中精心挑选的。建设国际一流的考古研究机构,推动中国考古学发展,是陕西考古人的宏伟目标,也是陕西考古人新时代新的目标。

从1921年至今,陕西考古千年酝酿、百年发展,其中的底蕴和文化不仅仅是现如今展示在世人面前的,相信未来还将有更多的陕西宝藏展现其精彩的魅力,也会有更好的陕西案例领跑全国。