6月19日17时54分,国家级非物质文化遗产项目秦腔代表性传承人,有秦腔“余派”创始人之称的著名秦腔表演艺术家余巧云在渭南去世,享年88岁,今天在渭南举行告别仪式。

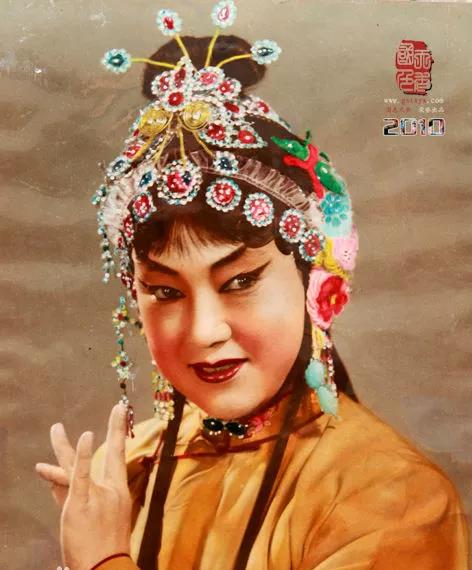

余巧云(1932年—2019年),原名余葆贞、余宝珍,出生于西安,满族。著名秦腔表演艺术家,国家一级演员。余巧云自幼聪慧,十几岁就受到秦腔名家王文朋的赏识,被推荐到三意社学艺,先后在三意社、尚友社、易风社担任主要演员,解放后到渭南市秦腔一团,据我馆馆藏记载,1964年她曾任渭南秦腔一团副团长。余巧云的音色有一种奶声奶气味,她的唱腔迂回缠绵,一唱三叹,讲究气息的把握,她开了秦腔缠绵风气之先,戏路宽,正旦、花旦、小旦皆能,演出的剧目繁多,代表作有《铡美案》《五典坡》《梁山伯与祝英台》等,70多岁仍能登台,十分难得。

余巧云先生素有“秦腔皇后”的美称,她的才华在10岁时就被须生泰斗的王文鹏发现。从小家贫的余巧云决定学艺最初只是为了生活,从小父亲提篮叫卖,母亲给人浆洗缝补,两个妹妹饿死,自己在孤儿院打工,每天起早贪黑,学艺最初的目的可能只是为了活着。后来因为太有天赋,一年就已崭露头角,经历了小小的走红,与师父浪迹江湖,汲取各家之长的余巧云在返回西安桥梓口演出时轰动古都,1948年《春蕾》杂志第一期给予她“秦腔皇后”的美称。

(余巧云78岁上演《赶坡》)

陕西省还有这几位曾有秦腔皇后的美称。

秦腔皇后——王天民

王天民(1913—1972),原籍陕西岐山,于1924年进入易俗社,受业于党甘亭、陈雨农等名家,初学小生后改旦角,1926年出科登台,崭露头角,代表作《柜中缘》《会真记》《螟蛉案》《蜜蜂计》,之后在西安剧社担任领衔演员近30年之久。据我馆馆藏记载,他在1956年参加第一届全国戏曲观摩演出大会,荣获文化部奖状,陕西省戏曲会演奖状,易俗社演员优秀教练等,多次被评为文化先进工作者。

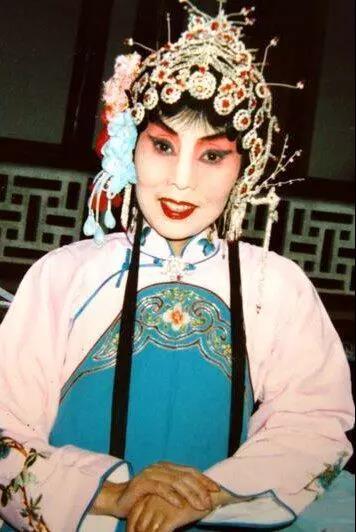

秦腔皇后——肖若兰

肖若兰(1934—1996),生于西安市未央区含元殿村,著名秦腔表演艺术家,秦腔“肖派”创始人。8岁学艺,人称“八岁红”,源于八岁时被大家抱到戏台上的椅子上表演《柜中缘》中许翠莲,一炮打响,从此“八岁红”这个艺名迅速传遍西安城。

肖若兰与西安易俗社很有缘,1942年就师承易俗社的王天民,1952年,18岁的肖若兰参加了首届全国戏曲观摩大赛,主演《游龟山》中的胡凤莲,获得了表演三等奖,在这项云集了当时全国几乎所有知名艺术家的赛事上,获得这样的殊荣,给了年轻的肖若兰极大的鼓励。1956年,她顺理成章地获得了首届陕西省戏曲观摩大赛表演一等奖,从此跻身名家之列,时年22岁。此后,赴朝慰问演出、全国十三省市的巡演,肖若兰的身姿倩影,走红大江南北,成为在全国享有盛誉的少数著名秦腔表演艺术家之一。

秦腔皇后——李正敏

李正敏(1915—1973),陕西省长安县人,出生在长安县狄寨原上一贫寒农民家里。1926年,11岁的李正敏难以度日,随父到西安谋生,入正俗社学戏,受业于著名教练党甘亭(人称胎里红)和高登岳等。李正敏不属于天资聪颖型的,曾因唱错戏而受到教练责打。第一次登台演出折子戏《审余宽》,紧张过度演砸了,但他十分勤奋,当时有一报纸赞李正敏,“五六年来,夜无虚席,每出一新戏,更为轰动西安,蜚声秦陇,此虽比之梅氏亦无逊色。”著名戏剧家封至模在《陕西四年来之戏剧》一文中说:“盖李之长在唱,彼时正嗓音完整,精神饱满,兼善运用,每唱一曲,虽大段亦一气呵成,耳音为之一快。”据说他当年唱王宝钏一角时,“宝钏女”三个字是喷唱而出,简直有雷霆之力,既收到了强烈的感人的艺术效果,又把王宝钏一十八载的积愤、委屈、苦节表露无遗。这出戏不知打动多少观众的心,在李正敏先生逝世的当天,一位老工人沉痛地说:“唉,今后再也看不到李正敏先生的《五典坡》了!”据我馆馆藏记载,李正敏先生在解放后曾任陕西省戏曲剧院团长,多年为陕西人民代表大会代表。

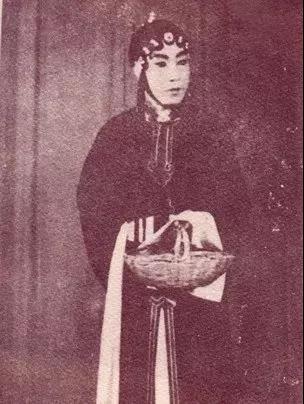

秦腔皇后——苏蕊娥

苏蕊娥 (1931—1967),出身于梨园世家,为著名秦腔生角演员苏哲民之长女,爷爷苏长泰是秦腔须生行当之名流。她扮相俊美,表演生动活泼,特别是有一副天赋的好嗓子,童声奶气,甜润娇嫩,清脆浴滴。其独特的韵味,满腔满调的演唱,听众赞称“听她的戏是一种绝美的享受”,被誉为秦腔的“坤伶皇后”。代表作《斩秦英》《打金枝》等。

当年的三意社门可罗雀,几乎无力支撑,苏蕊娥当时尚不满10岁,然而就是这么一个“小丫头”,把困苦中的三意社从死亡线上拉了回来,开创了“一旦挑八角”的罕见局面。苏蕊娥不仅天赋好,而且悟性极高,聪慧过人,很有戏缘。一位老戏迷回忆起苏蕊娥在骡马市演出《斩秦英》时的盛况,一句闷帘“银屏女绑烈子泪如雨洒”便能要下三个“好”来。后来苏蕊娥还参演过电影《别窑》《三回头》《洗衣记》。

秦腔的起源,有的说是秦代,有的说是唐朝,至今没有定论,但我们所知道的,清朝秦腔是鼎盛时期,清人李调元《雨村剧话》云:“俗传钱氏缀百裘外集,有秦腔。始于陕西,以梆为板,月琴应之,亦有紧慢,俗呼梆子腔,蜀谓之乱弹。”秦腔中分为生旦净丑,最美最“叫好”的就是“旦”角。

虽然后来又有四大名旦、四小名旦各种叫法,可是这五位先生却是真正的“秦腔皇后”。如今五位都已仙逝,秦腔作为非物质文化遗产以及陕西人最喜闻乐见的文艺形式,更应传承下去、发扬光大。