又到一年开学季,恰逢教师节的到来,这一期让我们来看看学校的那些事,从各个时期的“黑板报”和“开学三大件”来看看中国70年有什么变化。

黑板报的变化

在学校,黑板报不仅仅是第二课堂的一种很好的活动形式,也是一种非常喜闻乐见的宣传工具,同时更是校园文化的象征。

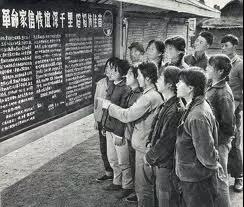

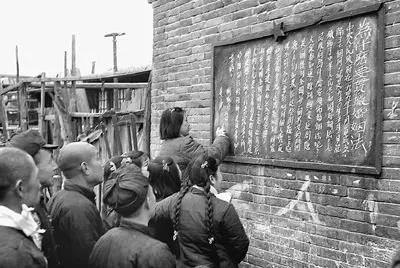

60年代的黑板报

(那时候开设的扫盲班,毛主席语录是黑板报的主题)

(各个领域的革命活动依旧是那个年代的主题)

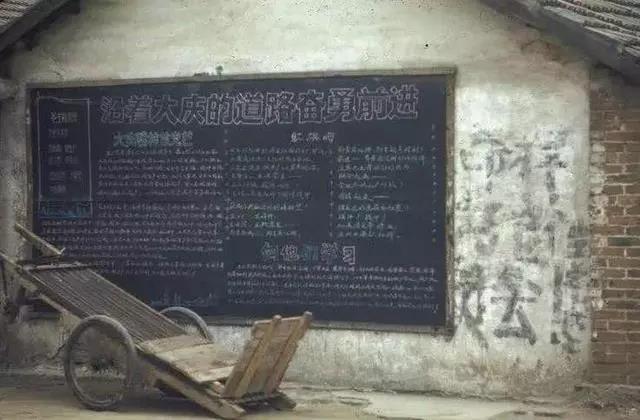

70年代的黑板报

(开始明白发展经济的意义,“沿着大庆道路向前进”是那时最爱喊的口号)

(向雷锋同志学习是永恒的主题)

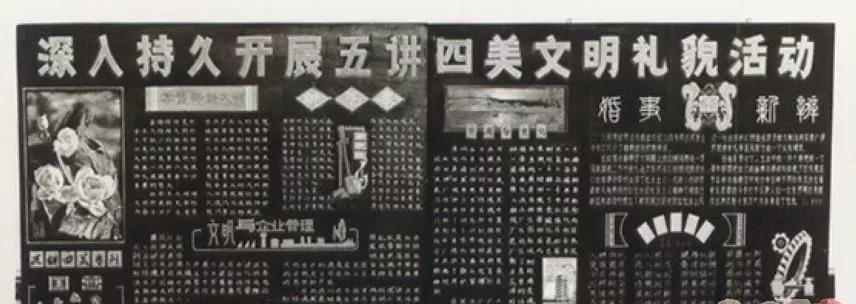

80年代黑板报

“五讲四美”和“听党的话”是贯穿80年代的主题

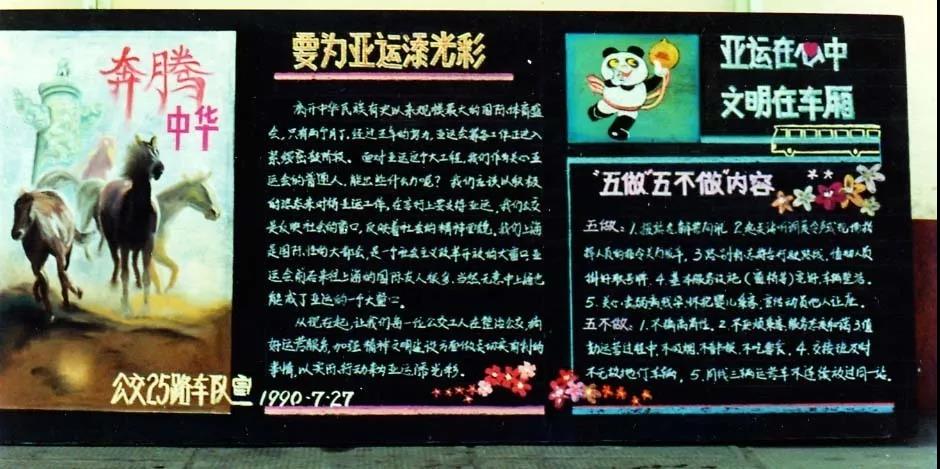

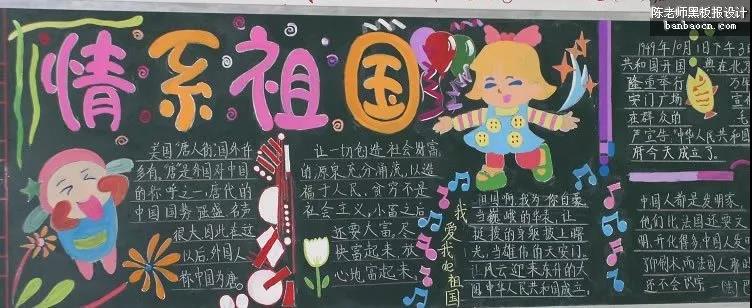

90年代的黑板报

(90年代改革开放到达了高潮,那时人们看到祖国日新月异的变化,高呼“热爱祖国”)

(1990年中国首次举办了亚运会,还记得熊猫“盼盼”吗)

2000年的黑板报

(2000年后,中国的教育发生了翻天覆地的变化,教师的地位和待遇明显提高,“尊师重道”又被重新提起)

2010年后的黑板报

(如今的黑板报质量越来越高,画工也越来越好,传统佳节也是板报的主要内容)

“三大件”的变化

所谓开学“三大件”,即家长为表扬子女考入大学在开学时送孩子的礼品。从50年代有了高考,经历70年代恢复高考,高考是检验学子十年苦读成果的时刻,“三大件”也随着时代在改变。

50、60年代的三大件

被褥、饭盒、一支钢笔,那个年代的学生们只要吃饱穿暖能学习,就觉得很幸福。有人回忆,入学时家里专门凑钱给买了一支钢笔,打包了换洗衣物和被褥,提上装着热水瓶和铝制饭盒的网兜,加上缝在衣服里的几十块钱(好几个月的生活费),就是全部的行李。

70年代的“三大件”

那个年代流行“搪瓷系列”,开学人手一个搪瓷盆、一个搪瓷杯。暖壶是一定要的,这是冬夜熬夜苦读后能喝杯热水、洗个热水脚的关键。雪花膏在70年代开始流行起来了,女同学开始不穿黑蓝灰的衣服,变得爱美起来。

80年代的“三大件”

“大家好,我是永远的饭盒,我又来了,可见我对学生们有多重要”,只不过80年代的饭盒比之前的可高级多了,还有保温功能。

手表已从70年代的奢侈品,变成大部分学生都有的了。

那时候流行歌曲兴起,一台录音机丰富了学生们的课余生活,一个宿舍若有一台录音机,整个班的人都会被吸引过来。

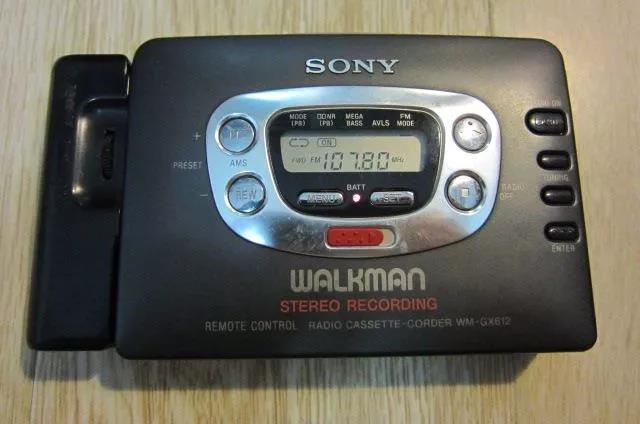

90年代的“三大件”

听歌的设备已经从大个的录音机,变成了“随身听”,从“聚众听歌”变成了“个人享受”,学生们越来越有个性。

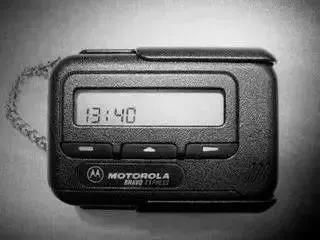

“有事你呼我”,BB机是那时最方便的通讯工具了。还有下面这种磁卡电话机,每个学生都有一堆电话卡,这是在异乡求学的学子与家人最好的联系方式。

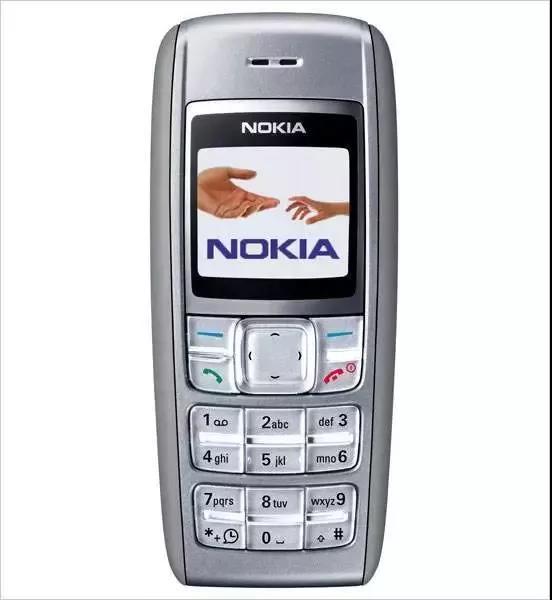

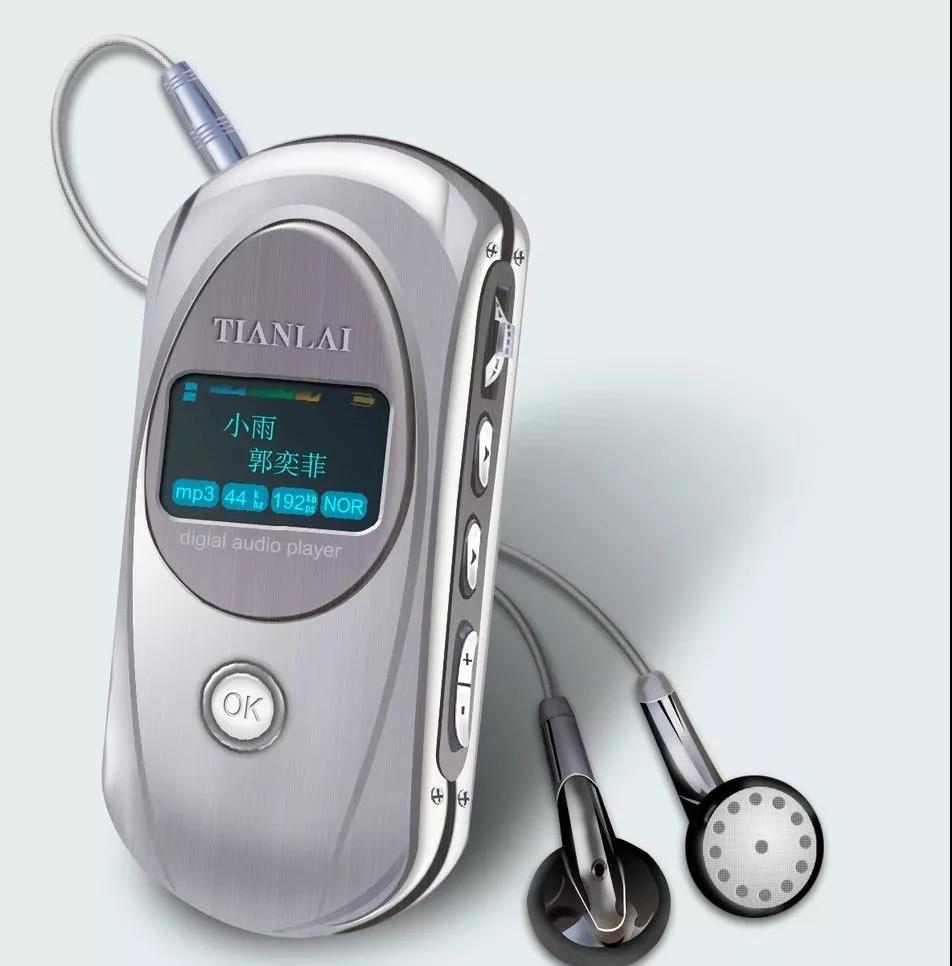

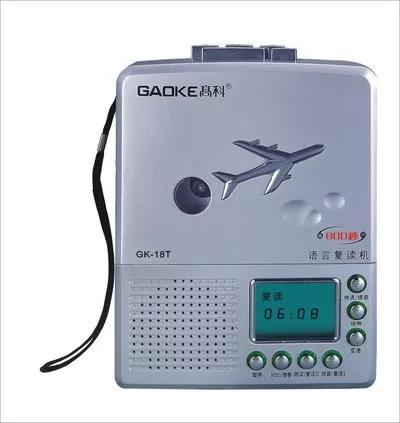

2000年的“三大件”

进入21世纪,学生们的“三大件”已经完全电子化了,“手机、MP3、复读机”——通讯工具、娱乐工具、学习工具缺一不可,值得一提的是,中国向着国际化发展,于是学英语就成了这个年代学生们的必修课,小霸王复读机人手一个。

进入2010后

这是最近网友晒出的入学装备,笔记本电脑、平板电脑,手机就好几个,当然为了记录美美的校园生活,单反相机也是必不可少的。在不少网友的晒单中,我们还看到了“平衡车、按摩仪、kandle”等等,学生说现在早已不是“三大件”了,而是“2+X模式”,即刚需、娱乐+等等。

这一期是一波回忆杀,

无论学堂如何变化,

我们都不能忘记辛勤的园丁,

祝老师们教师节快乐!

(本期图片来源于网络)