“西安预计未来将连续十五天降雨......”前不久,新闻这样通知时,不少西安市民都表示担心。还记得几年前西安夏天降雨时市内“看海”的场景吗?连续十几天的秋雨,西安怕是又要“市内看海”了吧。

这一期,我们就来扒一扒西安这么多年排水系统的规划。

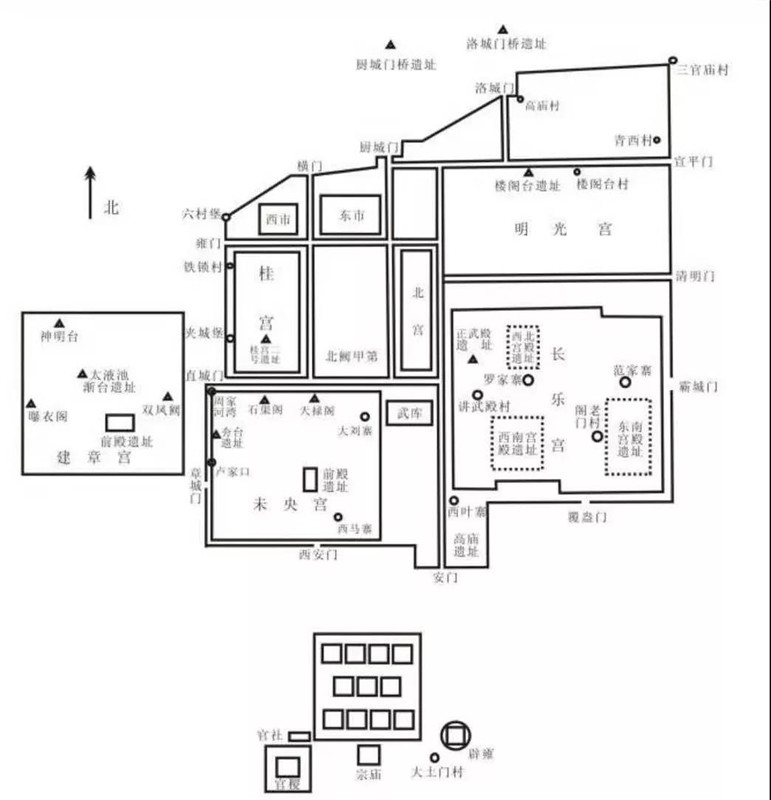

古时 汉长安城防水靠下水道和涝子相结合

在两千年前汉代长安城北边面临渭河,南有龙首坡、西有西坡、东有红庙坡,当时筑起了高12米,宽12至16米的北城墙,为的就是把汉长安城与渭河相隔,可见当时的渭河、灞河的水势还是很有威胁性的。据史料显示,霸城门下的过水涵洞有一米七之高,一米三宽,有数个进水口,进水口都比涵洞口略大,进水口中还有手腕粗细的铜铸条做成的过水网。

汉代的长安城内部下水道和涝池相结合,用做积雨或者洪水的排水。当年的汉代长安城只有40万人口且只有一环,汉长安城里每家铺设的下水道,都是长一米五、宽三十公分、高五十公分的五角形管状,由瓦相互连接而成。自隋以后至解放初,为了节约成本,城内的下水道逐渐演变成了开放式的倒梯形土渠,便于渗水。在当年长安城的未央宫内率先做出来一个防水工程,叫做涝子,主要用于储存积雨,后来从元明开始,每个村子都有涝子,都建在村子的南边,涝子的形状是簸箕形的,从北向南逐渐加深,这种形状方便居住在涝子北边的群众取水,也能够起到一定的防御作用。据史料记载,涝子的大小和村子的面积成正比,一般各村涝子的大小为本村居住面积的三分之一到二分之一左右,深度大多达到两丈左右。古代的涝子可以解决积雨过多的情况,储存的水又能在旱季缓解旱情,所以涝子在每个村子里都有很重要甚至是很神圣的意义,据说那时在涝子里洗衣物,或是儿童在其中小便都是大不敬的行为,而村里的老人们每年还会在涝子旁边做祭祀活动,祭典龙王。

民国 年份不同西安各水域防治有重点

翻查我馆馆藏资料,可以看出每个年代,西安都有不同的水域防治重点。30年代西安的防治重点主要是浐河,浐河是灞河的最大支流,古时浐河是直接入渭的,灞河绕铜人原(临潼县西)向东流去,并不与浐河交汇。后由于骊山隆起,影响灞河向西偏移,而浐河距骊山较远,偏移较小,故使灞河夺去了浐河河道,浐河沦为灞河的一级支流。20世纪70年代初,按照《浐河治理规划方案》,雁塔区治理河堤3.56公里,其中达到20年一遇标准的有2.24公里。1984年、1985年分别投资三万多元,在酒铺乡与余王村交界处,修建防洪隔堤一道,长约300米,防洪标准为20年一遇。

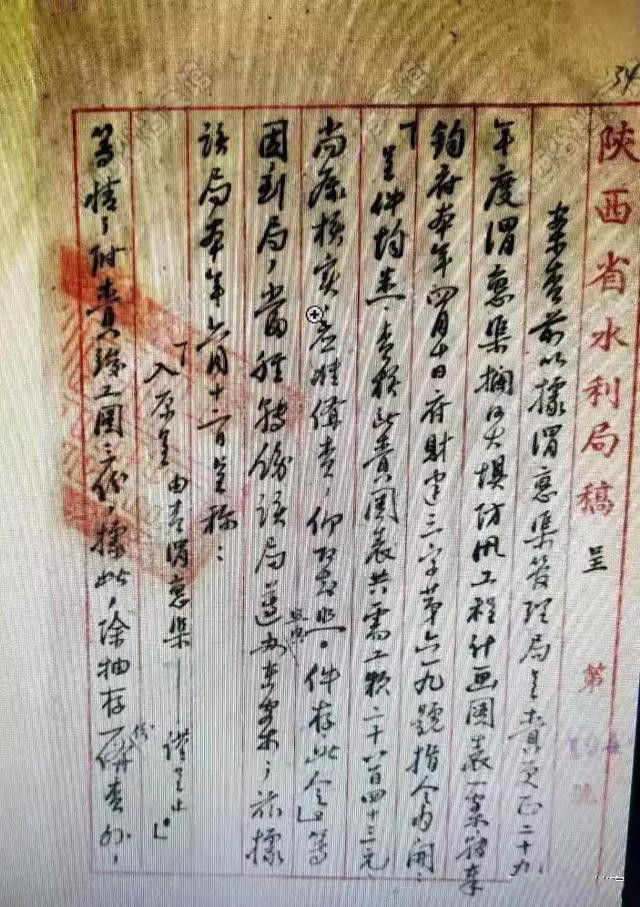

到了1940年,陕西的防水工程主要是渭惠渠的完善修建。渭惠渠是民国年间水利专家李仪祉倡导修筑的,渭惠渠自陕西省宝鸡眉县常兴镇魏家堡村引渭水,灌溉眉县、扶风、武功、兴平、咸阳诸县。1935年春动工,1937年冬完成一期工程。之所以在40年代初期不断地修整渭惠渠,是因为在1937年和1944年这里曾经发过两次洪水,冲毁了不少部分。

到了1945年,西安的防洪重点主要集中在灞河了。在1945年的灞河防汛暂行办法中规定,那时的人员配备为:技正、技士司务员各一人,测工二人,役工五人,临时工临时加派,长安县县政府委员一人至三人,派驻的警务人员费用自理,沿河设置若干联保主任、保长、民工组成的小团队,当有突发险情时立即请求就近的警务部门派人协助抢险,防汛地区斜坡一概不许挖树、取土、割草等损坏防汛工程的行为。从这个规章制度上可以看出,那时的规定还是很细的,说明政府对于防洪还是十分重视的。

80年代工业排水增加 排水系统失修失养严重

到了80年代,西安除了防汛这个常规动作外,一方面城市在快速发展,另一方面却是城市的排水设施不足,影响到了城市的安全渡汛。据统计,西安低洼易涝区达到了87处,可谓是大雨大灾、小雨小灾。造成这种排水不力的原因有很多,其中有一个很重要的原因,是经费不足。据我馆馆藏资料显示,80年代初期,西安市的排水维护经费每年只有1.4亿元,只能满足当时排水设施正常维护费用的28%,致使排水设施失修失养现象严重,加上80年代经济快速发展,西安工业发展迅速,大量的工业废水排出,导致下水管道被严重腐蚀,数据显示每年约有12%的城市排水设施遭受腐蚀损坏。且易燃易爆物质排入下水道,还时常引起下水道爆炸事件发生,据重庆、开封、广州、西安等九市统计,就发生过27起下水道爆炸事故。故当时西安政府提出了征收排水费的决定,用以改变企事业单位的无偿排放的现状,坚持“谁排水,谁承担治理责任”的原则,改革城市市政公用设施管理体制,当时排水费平均每吨按照八分到一角来收取,这就达到了让企业自主节水和减少排污的效果。

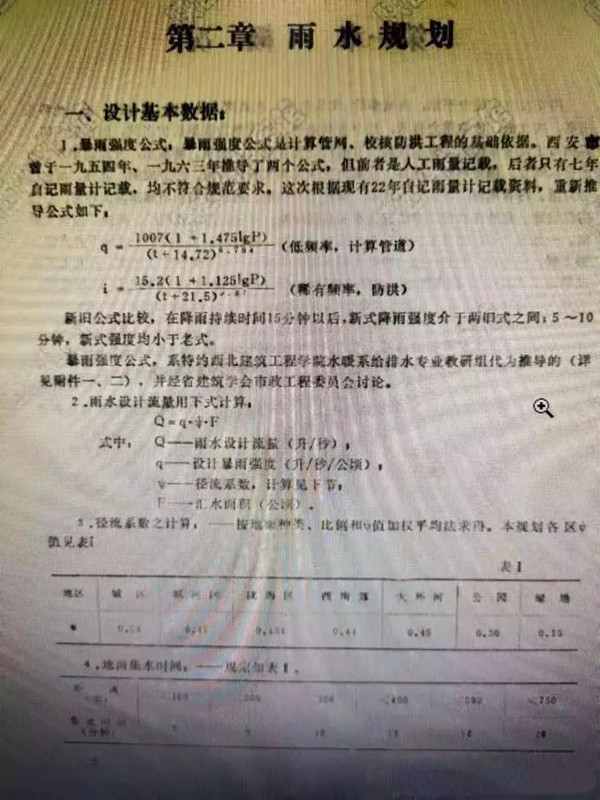

计算暴雨公式 出台相应排水工程规划

据馆藏资料显示,1963年和1964年西安曾先后对市区的雨水和污水规划做了修改,1975年又修订了排水规划,西安市的排水设施在三十年的实践中,大体上是按照规划进行的,但是也存在一些陈旧性的问题:部分管道较小排水量不足,规划的区域管网建设不配套,环境污染现象严重等。在80年代和90年代,西安两次计算了暴雨强度公式,并出台相应的排水工程规划。

1963年制定的雨水规划把西安分为十个区,东南郊区、大环河区、兴庆地区、浐河区、城河区、东北郊区、陇海路区、沣惠渠区、皂河区、三桥区。后来开启了合流制改造工程(对雨水规划区进行整改,将比较细小的污水管改做雨水管),开启了引水、引流工程、退水工程、土堤改桥涵工程。

1995年,西安市出台1995年——2020年西安市排水工程规划,规划中总结到1993年底,西安市中心市区投入使用的排水管渠总长690.5公里,管网密度达到了每平方公里4.7公里,排水泵站5座,污水二级处理厂,污水排水系统已形成了自东向西的截流系统和自南向北的污水输送干管系统,雨水的排放形成了十个雨水汇水分区和六个雨水排放出口河流。在总结了问题和不足后,规划提出到2020年西安的规划目标是:城市污水管网普及率中心市区达到95%,雨水管网普及率中心市区80%、外围组团60%,城市污水处理率中心市区75%、外围55%以上。在雨水汇水分区上,由于城市的扩建,中心市区原规划的陇海路分区、浐河分区、东北郊分区、沣惠渠分区基本不变,扩大了皂河分区、大环河分区的汇水面积,并增设红旗渠分区、漕运分区和六一八渠分区。同时在城市的排水出路上保持原有不变的基础上,还增加了若干蓄水池,加强雨水管道的建设,增加合流管道,建立干支管系统,尤其是中心街区、商贸区、工业区的雨水干管、支管系统。还重点强调了要加强完善排水设施的档案管理工作,加强数据的收集与分析,与时俱进,不断跟上时代变化的节奏。

这期带领大家从档案中了解若干年西安排水系统的变化,也正如规划中强调的——档案管理工作的重要性,可见档案在各个领域都能成为强大的数据库,为分析问题、制定规划、解决问题提供依据。

(本期图片除标注外均来源于我馆馆藏,如需使用图片和文内资料请与我馆联系)